���{��؎s�̍Đ��\�G�l���M�[���v

2008�N�x�@�������@��4�W

�ǎ��w�@��w�@�o�ϊw���@�@�@�����@�a�u

�����[�~�@�@05��

�ڎ�

1�D�͂��߂�

2�D�u��؎s�̍Đ��\�G�l���M�[���v�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�a�u�@

�@�w���F���鋳��@2007�N�x�@��w���x�ǎ��w�@��w�@2008�N5��25���Cp�D1�|6

3�D���^���K�X �@�@

3. 1�@�T�b�|���r�[���̃o�C�I�}�X���Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�B��

3�D2�@�T�b�|���r�[��CO2�팸�̎��g�݁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f��@�ˑ�

4�D�����͔��d���Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@4�D1�@�����z���r�����͔��d�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���@�֎i

4. 2 ���̓G�l���M�[�̗��p�����͔��d�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@���C

4. 3�@�����z���r�̏����͔��d�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�a�u

4. 4�@

5�D�y���b�g���� �R�{�@���k

�@5�D1�@���@�s��

5. 2 �y���b�g�̐����H���E�y���b�g�𗘗p�������d�ݔ��̌��w

5�D 3�@�y���b�g�{�C���[�̐ݒu�R�X�g�y�ѐ��\

5�D�@4�@ ��_���Y�f�̍팸����

5. 5�@��؎s�ɓ�������ׂɂ��@

6. �o�C�I�G�^�m�[�� �����@����

6�D1�@�p�ނ���̃o�C�I�G�^�m�[���H��̊O�ό��w

�@6�D2�@E3�Љ�����ɂ���

7�D�؎��y���b�g�H�ꌩ�w

7�D1�@���{�X�ёg�����Ύx�����w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�c�@�T�i

7. 2�@���u�̎d�g�݁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@���l

7. 3�@��؎s�ւ̓����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �^���@����

8�D�o�C�I�f�B�[�[���̎��ጤ��

8�D1�@���u�̎d�g���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���@�_�s�@�v�ہ@��l

�@8�D2�@�o�C�I�f�B�[�[���R���ɂ�����^�p�̖���@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɂ@��j

�@8�D3�@��؎s�ւ̓����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�{�@����

9�D���͔��d�̎��ጤ��

9�D1�@�̌��K��̕@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���@���q

�@9�D2�@���u�̎d�g�݁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���@��

�@9�D3�@��؎s�ւ̓����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�Y�@�S��

1�D�͂��߂�

�{���̖ړI�́A�ߋE���𒆐S�ɁA�Đ��\�G�l���M�[�𗘗p���Ă��鎩���́A��ƁA�X�ёg���Ȃǂ̎{�݂����w���A���v�E���g�݁E�^�c�Ȃǂ�������Ă��������A���̂Ƃ��̎����Ȃǂ����ƂɁA��؎s�ɓ����\�����������邱�Ƃł���B

�{�����̂��߂ɁA�ǎ��w�@��w����A�u2007�N�x���F���鋳��v���W�F�N�g�v�̏����������������A�����[�~���K05���A���̎��{�v��Ɋ�Â��āA�����������ʂƌ������|�[�g���쐬�����B

2007�N�x�̎��{�v��

�E �o�C�I�}�X�E���́E���͂̃G�l���M�[���v�̂��߂̎��n�����Ɠ������Ă��鎩���̓������w����B

�E �X�ёg���̊����Ƌc�菑�ɎZ���ł���X�т́A���ہA�ǂ�����ꂵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���w����B

�E �Đ��\�G�l���M�[���v�ɂ��Č��������쐬����B

��2�߂́A�w���F���鋳��@2007�N�x�@��w���x�ǎ��w�@��w�ɐ����a�u���������e�ɁA05���Q�������������w�����o���Ă���B��3�߂���A��9�߂܂ł́A�e�����ǂ��A���w�����������A��؎s�ւ̓����\���ACO2�팸�ʂ��������Ă���B

2�D�u

�@�ȉ��́A�����a�u�u��؎s�̍Đ��\�G�l���M�[���v�v�w���F���鋳��@2007�N�x�@��w���x�ǎ��w�@��w�@2008�N5��25���Cp�D1�|6�@�ɔ��\�������e�ɁA���w2����lj������B

1)�@�T�b�|���r�[��������Б��H���@2007�N6��19��(��)13�����14��30���@

�[�~�̎��Ԃ����w�ɓ��Ă��B�ߑO���A���Ƃ�����w���������̂ŁA�W�܂��S�z������

���Ԃǂ��萳��O��17�����������B�����ɂ��̏��J�ŁA�ړI�̎{�݂́A�H��̊O���ɂ���̂ŁA�S���̐E���̕��ƂƂ��ɁA�P�������A�����H����������Ă��������A�Ō�ɁA���^���K�X�̃{�C���[�̂���{�݂����w�����B2008�N3���ōH��͕�����邻���Ŏc�O�ȋC�������B���̂��ƁA�T�b�|���r�[���̐��i�Љ�Ɗ���ɂ��āA�p���[�|�C���g�Ő������Ă����������B���ɂ́A�H�i�ƊE���������A�p�����������H����ŁA�Ō`���A���^���K�X�A�r������т��čs���A�p������������A�͔�̔��A���^���K�X���p�Ōy�����Ă��鎖��͑�������Ă��Ȃ��B���ɁA������Ƃł́A�������̂Ȃ���ʉƒ�悤�ɁA�ȈՏ���1�����������A�����Ǝ҂ɏ�������x�����Ă���̂��낤���B�T�b�|���r�[���ł́A�ŏI���������r���͉����ɗ����Ă���B

�w���̊��z

����o�C�I�}�X���p�̎{�݂����ۂɂ݂āA�ƂĂ��悢�o���ɂȂ�܂������A�Ј������J�ɐ������Ă����������̂łƂĂ��킩��₷�������ł��B�H�i�̔p�t����������𗘗p���A���f�K�X��^���K�X�������ĔR���d�r�y�у{�C���[�̔R���Ƃ��ė��p���Ă���Ƃ������ƂŁA���炵�����g�݂�����Ă���ȂƎv���܂����B

�@���ɂ��n�����g���h�~�ɑ���CO2�r�o�ʍ팸�̂��߂ɋƊE���Ђɐ�삯(�R�[�W�F�l���G�[�V�����A�������{�C���[�A���C���p�������ݔ��Ȃǂ�ϋɓI�ɓ������Ă���ꂽ�Ƃ������ƂŁA�T�b�|���r�[������̊��ӎ��̍��������������āA�f��������Ƃ��Ǝv���܂����B���ɂ��e�탊�T�C�N���̐��i�⎩���Ԍ����o�C�I�G�^�m�[���̋����J�����s����Ƃ������ƂŁA�܂��܂������̊��ɑ�����g�݂𑱂��Ăق����Ǝv���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�R�{�@�N���j

2)�@���s�s���k�����R�X�ёg���@2007�N9��4��(��)10�����12���@

�@9��4��9�����k�X�ёg����ڎw�������A�����ŋ�����ꂽ�ꏊ���Ԉ���Ă��āA10���X�ёg���ɓ��������B�g���̕��ɉ���āA�w��7����1���ԁA�ыƂ̊����ƌ���E�ۑ��b���Ă����������B���k���͂��āA�ő��͔|�̂ق���d�Y�̔R��������Ă������A���x�������A�Ζ��ɃG�l���M�[�]���������A�A�тɐ�ւ����������B�l�͏o�čs���A��חыƉƂł͂Ȃ��Ȃ���������A�Ԕ����v���悤�ɂ����Ȃ��炵���B���s�c�菑�ł͎��������Ȃ���A�b�n�Q�팸�ɎZ���ł��Ȃ��B���s�s�͋��k�����̍����Ŏs�ɕғ��������A�˂炢�́A�X�т̎Z���ɂ���Ƃ������Ƃ��B�������A�g���̕��́u�X�т͎���ꂵ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�������ɋ�������Ă����B�ׂ̎��ꌧ�̐X�ь��Ђ�1000���~�ȏ�̍�������B��o�����琻�ޔ̔��܂ŗ��ʌo�H���`���I�ł��邵�A�͓������낤�B�����{�̐X�т́A�����A���g���ōL�t�������邵�A���A�w�͑S�R�A�т��Ă����܂��炽�Ȃ��B���A�w�̍����[�������āA�R�𑁂��j�Ă��܂��B�ނ���A�R�ł���100�b�͍L�t���ɂ��������A���t�̔엿���ʂ��o�āA���悭����A���������₷���o�ׂ��₷���A�c�ɂ��~�J���̉J���ɔ엿���ʂ��o��Ƃ����b��������A�g���̕������l�Ȃ��Ƃ��l���Ă�����Ƃ������Ƃ������B�Ō�ɁA���́A�{�����e�B�A�����������E����A�W�A�̗Վ��ыƘJ���҂��ƒ�g���A����I�Ɏ���ꂷ��̂͂ǂ����Ƃ������B���̌�A�ŋ߁A�X�ь����̒c�̂��Ԕ��̌��ʔ�r�т��������Ƃ������ƂŁA�ԂŌ���ɍs���A���n�ɐ������Ă����������B�ߌ�A��O�s���R���̂���Ԃ��̗��ɍs���o�X��҂��Ă���ƁA���Ɠ������炢�̐l���Z���^�[�̂��̕a�@�A��ŁA�Ȃ�ƂȂ��b���Ă���ƁA���ĐX�т̍�Ƃ����Ă��āA�X�т̂��Ƃ͉��ł�������Ƃ̂��Ƃ������B�̔��́E���o�͂��Ȃ�o�������邻�����B���̐l���A�ь�A���֏o�đސE��A��ꂽ�̂��낤���B����Ԃ��̗��̋A��A�Q���Ԉȏ�o�X�̕ւ��Ȃ������̂ŁA�ʂ̃o�X�����鍑���܂ŕ������B����ƁA�r���̓��̋x�e���O�ɁA���R���̊Ԕ��W���т��������B�[��ꂾ�������A��������A�n�ʂ͂����ނ��āA�����������������B���̓��w���ɔ��R���ɍs���Ă݂���Ɗ��߂��B

3)�@�L���s�����ǎ����z���r 2007�N12��12��(��)13��30�����14��30��

�n�}�ŒT���Ă��A�����z���r���ǂ��ɂ��邩�킩��Ȃ��������A����ɂ������B13��30���A�w����3�����Ă��āA�܂��A�����ǂ̂Q�l�̐E���̕������傤�Ǘ����āA�z���r�̌˂��J������Ƃ��낾�����B���̎����̂���������\�����w�ɗ����邻�����B�z�d�Ղɔ��d���̓d�͂��\������Ă����B�����r�̓d�͂��܂��Ȃ��A�c��̓d�C�́A�ݔ��̏��p�ɓ��Ă���Ƃ̂��Ƃł������B�V�X�e���̊Ǘ��͊��d�͂̎q��Ђ����Ă��邻���ł���B�����̔z���r�̈ʒu�Ɛ��ʂ����肵�Ă���̂ŁA���d�������I�Ɉ��蔭�d�ł��邻�����B���̓d�͍͂Đ��\�G�l���M�[�ɎZ�������̂ŁA�c�菑�̖ڕW�ɑ��Ċ��d�͂ɂ������b�g������B���̂��ƁA���ۂ̔z���ǂ𗘗p���������͔��d�̌��w�Ƃ���Ɋւ���b�������������B�w�������₵���B

4)�@�^��s2007�N12��19��(��)11�����14��30��

12��19���V���ɂĊw���Q���ƍ����A���R�E�ÎR�o�R�Œ������R��10��57���ɂ����B�^��ό�����̂����b�ŁA�u���R�؍ނӂꂠ����فv�ɂāA�s�����E������A�o�C�I�}�X�^�E���\�z�̎��g�݂��P���ԁA���������B�͂��߂́A�ߑa�����Ă����̂ŁA�`���Y�Ƃł���A�w�𒆐S�Ƃ����ыƂ̎����𗘗p���āA�G�R���i�����o���A����ŁA�ߑa�����~�߁A�ό��ɂ��͂����A�n������������悤�Ɩ��Ԃ������オ�����������B���H��A�����ݕۑ��n����Ƃ����Ďs������13��20���ɂ����B���̂��ƁA�����H�Ɓi���j�{�ЍH��̃y���b�g�����A�y���b�g�{�C���[�Ɣ��d�A�����v�[���u�����v�̃y���b�g�{�C���[�A�����f�X�i���j�̖؍ރ`�b�v�X�̌��ޗ��p�A�O�䑢�D�i���j�u�G�^�m�[�������ݔ��v�̏��Ō��w���A16��20���i�q�������R�w�ɂ����B���R���̓d�C���Ƃ̒c�̂���Ƃ�������ɂ܂�����B���̒���K�˂Ă���l�������A���ꂼ��̉�Ђ��Ή�����̂͑�ςȂ̂ŁA�ό�����Ńc�A�[��p�ӂ��������ł���B�܂��A�����H�Ƃ͐E���̕����y���b�g�����A�y���b�g�{�C���[�Ɣ��d������������Ă����������B�����j���O�E�R�X�g�����藘�v���o�Ă���Ƃ������Ƃł���B�X�E�F�[�f����I�[�X�g���A�̍ޖ������ނɂ���̂��{�ƂŁA���̍ۂł�����𗘗p���Ă���B�n���̊Ԕ��ނȂǂł͂Ȃ��̂��ςȂƂ���ł���B�s�����̕��͖����p�̊Ԕ��ގ����𗘗p�������Ƃ������Ƃ������B�ыƉƂ̋K�͂͑傫���Ȃ��Ƃ���ꂽ�B�X�ёg���̕���������v���āA�v��W�ׁE���i���E�������p�̌o�c�v�悪�o���ɂ����̂�������Ȃ�

�ό�����̐l�������f�X�i���j�̐��i�W�����ƓW������������Ă����������B������Ԕ��ނ��`�b�v�����ăR���N���[�g�Ōł߃u���b�N�����邻�����B�u���b�N�Ō�݂̂̂�ʂɂ͂�A���A���������ł��������邻���ł���B���s�җp���H�̃u���b�N���������B�Ō�ɁA�O�䑢�D�i���j�̎����ݔ��̂���H�ƒc�n�ɂ������B�E����3�����Ɉ�āA���i�͒��߂Ă��邻�����B���2�i�K����A�؍ރ`�b�v������̂���P�i�K�ŁA��2�i�K�͂���y�����ăG�^�m�[�������邻�����B�E����3�����Ɉ��Ȃ̂́A��1�i�K�ɂ��Ȃ莞�Ԃ��������Ă���̂��Ǝv�����B��2�i�K�́A���������Z�p�ł��Ȃ����낤�B��N���A�A�����J��u���W���Ńg�E�����R�V��T�g�E�L�r���G�^�m�[���ɂ����������Ă���͎̂��[�J�[�Ȃ烍�[�e�N�Ȃ̂��낤�B���̔p�؍ނ��G�^�m�[���ɂ���H��͌��w�ł��Ȃ������̂ŗ����̂ł��邪�A���̋K�͂Ɗ�Ɣ閧�����Ȃ̂������s2�l�Ɍ��������悤�B���̌��w��ł�����̒c�͎̂n�I���₳��Ă����B�����悭���邪�A����͂ӂ��̂��ƂȂ̂��Ǝv�����B�����A�w���������ƌ������Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

5)�@���Ύs�X�ю������H�Z���^�[�@2008�N1��22��(��)14��30�����15��30��

���K�U�̊w��3���Ɖ��K�T�̊w��3�������Ύs�厚�����̐X�ю������H�Z���^�[��14��10���ɓ��������B14��25���A�E���̕��ɗ��ӂ�������ƁA���̂��ƁA���{�X�ёg���̉��v�ƐA�сA�Ԕ��ނ̗��p�̎��g�݂���A�y���b�g�����Ɏ������o�܂�������Ă�������B���̂��ƃy���b�g�����H����������Ă�������B�Ō�ɁA��X�̎���ɓ����Ă�������B��؎s�̐X���NJ����ł���A���Ύs�ƈ���ĐA�т������A�̂̂܂܂ł���Ƃ������Ƃ������Ă����������B�{�����e�B�ʼn������������ꍇ�̂����͋����Ă��������邻���ł������B��������K�ł�����̂����k���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B15��30���A���@�͏I�����B

6�j���s�s�p�H�p���R�����{���@2008�N2��12��(��)14�����15��30��

14���A�w��3���Ǝ{�ݓ���3�K�ɂ����āA�E���̕��ɁA�܂��A������̖ړI����������B���̌�A�r�f�I�������Ă��������A1997�N�̋��s�c�菑�ȑO�̋��s�s�̊���ƈȌ�̎��g�݂��炱�̎{�݂��ł������Ƃ�m�邱�Ƃ��ł����B���̌�A15���܂ŁA�E���̕����{�݂̊T�v�ƃo�C�I�E�f�B�[�[�����̐����H���ɂ��āA�Z�p�I�Ȃ��Ƃ��܂ߐ������Ă����������B��������A�^��_�����₵�A�H������o��O���Z�����Ȃǂ��A�S�~�ċp�{�݂ŏċp��������邻�����B�e���r�łĂ�Ղ���̎����������_��1000�ӏ����A����ʂ��������Ă��邻�����B�p�H�p���𑼂̕��傩��������̂́A���̉���Ǝ҂Ƌ������邻���ł���B�o�C�I�E�f�B�[�[�����́A�s���𑖂�S�~���W�ԂƎ��ӂ𑖂�s�o�X�Ɏg�p����Ă���B�����Ƃ��G�R�v���U�̉Ԋق܂ŁA�����Ă��閯�Ԃ̃o�X���A���S�n�͂悢�B�{�݂�ʂ�S�~���W�Ԃ͂Ă�Ղ���̂ɂ���������B

15������O�ɏo�āA30���ԁA�h�����ʂɂ������܂ꂽ�Ă�Ղ�����o�C�I�E�f�B�[�[�����Ɏ{�݂łǂ̂悤�ɏo���邩���ɋ����Ă����������B�������u�́A�R���p�N�g�ŁA�z�ǂ����Ȃ蕡�G�ł������B�����j���O�E�R�X�g�͎s�E���̐l��������̂Ƒ��Ǝ��Ԃ��s�����̋Ζ����Ԃɐݒ肳��Ă���̂ŁA���c������Ή�����̂͑z�������B����́A���K�T�̊w���������������A���̕���̎�g�݂��悭�����ł����B

3�D���^���K�X

3�D1�@�T�b�|���r�[���̃o�C�I�}�X����

�@���̓T�b�|���r�[�����s���Ă���o�C�I�}�X���Ƃɂ��Ē��ׂ܂����B�r�[��������ۂɂ́A�l�X�ȕ��Y���A�p�������������܂��B�T�b�|���r�[���ł͂�����p�������A���T�C�N�����Ă���̂ł��B���̂Ȃ��ł��������ڂ����̂��A�o�C�I�}�X���Ƃł��B�o�C�I�}�X�Ƃ͓��A���R���̍Đ��\�ȗL�@�������̂��Ƃ��w���A���Y���A�p�����̖�V�O�����߂郂���g�t�B�[�h���o�C�I�}�X�G�l���M�[�Ƃ��ėL�����p������g�݂�i�߂Ă���̂ł��B

�@�T�b�|���r�[���ł́A�S�Ẵr�[���H��Ɍ��C���p�������ݔ������Ă��܂��B���̌��C���p�������ݔ��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��Ƃ����܂��ƁA�_�f�̖��������Ŋ�������������ɂ���ăo�C�I�}�X�����A�ŏI�I�Ƀ��^���Ɠ�_���Y�f������ݔ��̂��Ƃł��B�T�b�|���r�[���ł͂����Ŕ����������^���K�X��������A�{�C���[�R���ȂǂɗL�����p���邱�ƂŁA�d�́A���G�l���M�[�̏���}���A�܂���_���Y�f�̔r�o���팸���Ă��܂��B�܂���L�ȊO�ɂ��A���f�E���^����i���y�Z�p�A���M�����Z�p�Ƃ������̂ɂ����g��ł��܂��B���f�E���^����i���y�Z�p�Ƃ́A�܂��r�[�������H������o��p�����A���f���y���Ŕ��������g���Đ��f���y�����A���f�K�X�ɕϊ����������܂��B���Ƀ��^�����y���ŗL�@�_�����A�������^�����y�ɂ���ă��^���K�X�ɕϊ����ė��p���܂��B���M�����Z�p�Ƃ́A���������̐����g�p���邱�ƂŒʏ�̐����L�@����n�������Ƃ��ł���Ƃ������̂ł��B����𗘗p���邱�ƂŁA���̂܂܂ł͔��������������ɂ����L�@���𐅂ɗn�����A���^�����y�ȂǂɎg�p���₷���ł��܂��B������g�������g�t�B�[�h����������n�����Ă��烁�^�����y�����邱�ƂŁA�������悭�G�l���M�[�ɕϊ��ł���̂ł��B

������p���邱�ƂŁA�p������L�����p�ł��A�����ɂ��ǂ��ƈ����Ƃ���͉������������ł����A��������������܂��B����̓R�X�g�̖��ł��B�܂��ݔ��̐ݒu��p�ɐ����~�A�����ĔN�Ԃ̐ݔ��ێ���p�ɐ��疜�~���������Ă��܂��܂��B����͂����ɃR�X�g���팸���A�������悭�o�C�I�}�X�G�l���M�[��L�����p�ł��邩���ƍl�����܂��B

(���@�B��)

�Q�l�����@�T�b�|���r�[��������Ђg�o���T�b�|���r�[���̎Љ�E������

�@�@�@�@�@http://www.sapporobeer.jp/csr/society/kankyo/katuyou.html�@�@

3�D2�@�T�b�|���r�[��CO2�팸�̎��g��

�͂��߂�

�r�[�����ł���܂łɂ́A���܂��܂ȕ��Y����p���������܂�܂��B�����̔������ޗ����ލ���ނ��A�T�b�|���r�[���ł͔p������邱�ƂȂ�100�����T�C�N������Ă��܂��B

�T�b�|���r�[���ł́A�S�r�[���H��Ɍ��C���p�������ݔ��̓������A�ϋɓI�Ȑݔ������Ƃ��̉^�p�ŕ��Y���E�p�����̔����}���ƍĎ������ɓw�߂Ă���B���C���p�������ł́A�����ɍۂ��������郁�^���K�X��������A�{�C���[�R���ȂǂɗL�����p���邱�ƂŁA���ΔR���ɗR������CO2�r�o�ʂ��팸���Ă���̂ł���B�@

�܂��A����������g�݂ɉ����A���Y���E�p�����̖�70�����߂郂���g�t�B�[�h���o�C�I�}�X�G�l���M�[�Ƃ��ėL�����p�����g�݂�i�߂Ă���̂ł���B

�����H������r�o����镛�Y���E�p�����̍Đ��p�r

�@���Y���E�p�������ʂ̖�80 ���́A�����g�t�B�[�h�ƃr�[���y�ꂪ��߂Ă��܂��B�����g�t�B�[�h�͉ƒ{������͔�̂ق��A�i���̈��肵�����ʔ엿�Ƃ��Ă���B�����āg�����g�X�^�[�h�i���Y�A�����엿�j�Ƃ������i�Ƃ���1999�N�ɐÉ����œo�^���Ă���B�r�[���y��͒������A���N�H�i����щ��ϕi�����ɍė��p����Ă���̂ł���B

�e��̃��T�C�N���ɂ��CO2�팸

�@�т��M�͂ق�100���������A�ʂ����T�C�N���c�̂�ʂ���86�����T�C�N������Ă���B�̔����ɕr�E�M�̗�������悹���Ĕ̔����A�r�E�M��ԋp���邱�Ƃŏ�悹����������ԋp���邱�ƂŃ��T�C�N���̌������グ�Ă���B

�@

�@�@�T�b�|���O���[�v�́A�ȉ��̗e�탊�T�C�N�����i�c�̂��x�����Ă���̂ł���

�P�@�A���~�ʃ��T�C�N������

�Q�@�X�`�[���ʃ��T�C�N������

�R�@�K���X�тT�C�N�����i���c��

�S�@�K���X���������c��

�T�@�o�d�s�{�g�����T�C�N�����i���c��

�U�@�i�{�[�����T�C�N�����c��

�V�@�����e�����T�C�N�����i���c��

�W�@��ގ����e�����T�C�N���A����

�A���ɂ��CO2�팸

�r�[���E���A���Ȃǂ͑N�x�����Ȃ̂ŁA�X�s�[�f�B�[�ɂ��͂�����g���b�N�A������ʓI�ɂȂ��Ă��邪�A�T�b�|���r�[���̕�������́A�������̍H��Ԃ�A������Ƃ��Ȃǂł́A���ւ̕��ׂ����Ȃ��S����D�������ł����p���Ă���B(�r�[���̕i���Ɗ����݂Ȃ���) ���������S�����p�̎��т��]������A�r�[���ƊE�ŏ��߂āu�G�R���[���}�[�N�v�F������B

�� �G�R���[���}�[�N�F�@�S���ݕ��A�������p���A�n�������ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��鏤�i���Ƃł��邱�Ƃ�\������}�[�N�ł���B

���̑��ł�CO2�팸

�@ ���k���x�����߂��E�F�[�u�i�{�[����蕁�ʂ̒i�{�[�������d�ʂ�17���A������1mm�A1���̖ʐς�2�����Ȃ����A11�����Ԃ�2�g���팸���Ă���B

�A ���T�C�N�����Ղ������E���ނ⏤�i���o���邾���w�����邱�Ƃɂ��CO2�̍팸����悤�����낪���Ă���B������u�O���[�����B��{���j�v�Ƃ��Đ��肵�Ă���B

�B�@�d�C�E�K�X�E �����g�p�ʂ̒ጸ�A�A�C�h�����O�X�g�b�v�A�R�s�[�p���g�p�ʂ̍팸�A�p�����̕��ʂƔ����ʂ̗}���Ȃǂ�ϋɓI�ɍs���܂��A

�Q�l����

�@�@http://www.sapporobeer.jp/csr/society/transport/yusou.html

4�D �����͔��d����

4�D1�@�����z���r�����͔��d����

1. ���Ɩ� �@�@�@�@�@�@�@�@�����z���r�����͔��d����

2.�@���Əꏊ �@�@�@�@�@�@�����z������i�L���s��������127�j

3.�@�_�Ǝ� �@�@�@�@�@�֓d�G�l���M�[�J��������Ёi�Z�p��ĕ����ɂ�茈��j

4.�@�N�Ԕ����d�͗� �@�@��107���L�����b�g�A���[�i����19�N�x���сj

5.�@�^�]�J�n�N�� �@�@�@�@����19�N2��

6.�@���Ɗ��� �@�@�@�@�@�@�@�^�]�J�n����20�N��

4. 2 ���̓G�l���M�[�̗��p�Ɛ��͔��d

���̓G�l���M�[�̍ő�̒����i���́j�͗��p����ۂɓ�_���Y�f��L�Q�Ȕp������r�o���Ȃ��N���[���Ȏ��R�G�l���M�[�ł��邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B���̂��߉i�v�I�Ɏg�����Ƃ��ł���ƍl�����A�M�d�ȃG�l���M�[�ƂȂ��Ă��܂��B����A�Z���͑�K�͂Ȕ��d������ۂɎ��ӂ̐��ߗׂ̎��R������邱�Ƃ��l�����܂����A����Ƀ_�������݂���ƂȂ�ƁA�_���ɒ��ނ��ƂɂȂ鑺�̗����ނ����Ȃǂ����サ�Ă��܂��B�܂��A���d�R�X�g�������A���d�ɓK�����ꏊ�������Ă���Ƃ������f�����b�g�� ����܂��B

���͔��d�̓���

���̗���𗘗p���čs�Ȃ����͔��d�́A�G�l���M�[���x���������߁A�����Ȕ��d�V�X�e���ł��傫�ȏo�͂���̂������ł��B���̓G�l���M�[�͑��z���╗�̓G �l���M�[�Ɣ�ׂĂ����肵���^�]������̂ŁA24���ԁA1�N���g���܂��B�����[�g�����x�̗����̐����Ȃ�A1���ѕ��̓d�͂���邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�� �ʂ̐l�ł����p��H�����ӂł���A���͔��d�@����邱�Ƃ��\�ł��B�����l����Ɛ��̓G�l���M�[�͌��\�A���������^�̃G�l���M�[���ł��B���p�\�ȏ� ���ɂ���ꍇ�́A���̓G�l���M�[�̗��p���D��I�Ɍ��������ƌ����Ă���悤�ɁA�ϋɓI�Ȏ���ꂪ��ł��B

���͔��d�̎d�g��

���͔��d�́A�ʒu�G�l���M�[�ƌĂ��A�����Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���֗��ꗎ���鐅�̗͂��g���Ĕ��d�@���Ȃ��ł��鐅�Ԃ����ƂŁA�d�C���N�����܂��B�� �{�̌k�J�ɂ���_���̑����́A���������悭�m���Ă���A�^�����߂␅�s���ɔ����Đ��߂Ă���Ƃ������ƈȊO�ɁA����������Ƃ������Đ��͔��d�Ɏg�� �Ƃ��������������Ă��܂��B

���͂̔��d�@

���̓G�l���M�[�ɂ́A4�^�C�v�̔��d���@������܂��B

���ꍞ�ݎ�

��̗���𗘗p���āA�������H�ő傫�ȗ����邱�ƂŐ��Ԃ��܂��B�ł�����A���d�ʂ͐�̗��ʎ���ɂȂ�܂��B

�����r��

�搅�_���⒲���r������āA���v�ɍ��킹�Đ��ʂ߂��܂��B���̕����ł́A1���`1�T�Ԃ̔��d�ʂ��R���g���[���ł���悤�ɂ��܂��B

�����r��

�����r�͒����r�����傫���A���������~�J�A�䕗���̏o���𗭂߂Ă����Ď��v�̑傫���Ƃ��Ɏg���܂��B

�g����

���d���ň�x�g���āA���̒����r�ɗ��܂�������钆�ɉΗ͂⌴�q�̓G�l���M�[�̓d�͂𗘗p���ď�̒����r�ɖ߂��āA�܂��K�v�ȂƂ��Ɏg���܂��B

4�D3�@�����z���r�̏����͔��d

�@�L���s�����ǎ����z���r�́A���{�c�����痢�r����A����35���A�����̋���6.8�����܂ł̎��R�����𗘗p���āA���d���Ă��܂��B�z���r�ɕK�v�ȓd�C���܂��Ȃ�����A�]��d�͂͊��d�͂ɑ��d����܂��B���̓d�͗������A�����j���O�R�X�g�ɓ��Ă��邻���ł��B�F�o�͂�129���v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���d���u

�@�@�@�@�@�@���d�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|���v�t�]���ԁi�E�̉~�`���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ǁi�E�̉~�`�{���g���j

���u���̂́A�ʐ^�ł݂�悤�ɁA�V���v���ŁA�ݒu�H���́A�z��������̂ŁA�f���ł��Ȃ��̂ŁA�Z���ԂŁA�I����������ł��B���̎����̂���̌��w�����邻���ł����A�����ǂ̗����Ƌ������A�����z���r�͂߂��܂�Ă���̂ŁA�o�͂��傫�������ł��B���������āA�����ǂɂƂ��āA�\�Z�͕K�v�Ȃ��A���ԉ�Ђ���A�d�͖͂����ŋ������Ă��炦�邵�A���ԉ�Ђ����Ȃ̂ŁA�ݒu�Ǘ��͗e�Ղł��邪�A�o�͂��A���̎����̂ł̓����ł��邩�̔��f�ɉe������悤�ł��B

4. 4�@

�L���s�Ŏg���Ă���̂͗��ꍞ�ݎ��ł��B�L���s�ł͐�̗����A�L��ȓy�n�����邽�ߐ������܂����B��������؎s�ł͂��̗���������܂���B�������S���Ȃ��킯�ł͂���܂���B�y�n���Ȃ��킯�ł͂���܂���B���������͔��d�́A�ݒu��p�A�L��ȓy�n�A�傫���z�ǂ�傫���ݔ����K�v�Ȃ��ߐݒu��p�����ɂȂ�B���R�ƈێ���������Ȃ��Ă��܂��B����ɓy�n�J���A�X�т���Ă��܂��̂Œ��r���[�Ȑݔ��ł���ƁA���ǂ͍̎Z���Ƃꂸ���j��̂܂I����Ă��܂��B��؎s�ł͐�̗��������܂�Ȃ��A�y�n�J�������Ȃ�������Ȃ��̂ŁA�f�����b�g�̂ق����傫���Ȃ��Ă��܂����߁A���͔��d�̐ݒu�͉\�ł͂��邪�ݒu���Ȃ������ǂ��̂ł͂Ȃ����B�Ƃ������_�Ɏ���܂����B

5�D�y���b�g����

5�D1�@���@�s��

�@����A�����[�~�̌����̎��@�Ƃ��āA�R�{�A�����A���������̎O���Ńo�C�I�}�X�i�p�ނ𗘗p���ēd�͂�R���ɂ���A���T�C�N�����Ɓj�̌��w���s�����B�i�����̊�]���@�n��́A�����̃o�C�I�}�X�H��ł��������A���Ɠ��e����ʌ��J�ł��Ȃ����R�Ƃ������ƂŁA���@�ꏊ�͉��R���ɂ���^��s�̐^��ό��A�����W�J���Ă���o�C�I�}�X�c�A�[�ɎQ�����邱�ƂƂȂ����B)

�^��s�́A���R���A�������A�������A�v�����A���Ñ��A��㑺�A�������A���a���y�іk�[����9���������������V�s�ł���A���R���k���Œ����R�n�̂قڒ����Ɉʒu���A�k�͒��挧�ɐڂ��A�����ɖ�30km�A��k�ɖ�50km�̍L����������Ă���B

���ʐς́A��828k�u�ʼn��R���̖�11.6�����߂邱�ƂɂȂ�A�����œy�n���p�̉\���̍ł��傫�Ȏs�ł���Ƃ���Ă���B����āA�o�C�I�}�X���ƂɍœK�ȓy�n���ł���ƕ]�������̂��낤�B

�o�C�I�}�X�c�A�[�̓��e�́A1.�o�C�I�}�X�^�E���̊T�v�����A2.�y���b�g�i�p�ނ�R���p�ɐ��������Ō`�R���j�̐����H���E�y���b�g�𗘗p�������d�ݔ��̌��w�A3.�y���b�g�̃{�C���[�ݔ����p�̌��w�A4.���ލs���̖؋����������R���N���[�g�̐��i�̓W���E�̔��̌��w�A5.�p�ނ���G�^�m�[�������Ă���H��̊O�ό��w�ł������B����̃o�C�I�}�X�c�A�[�Ō����������ƂƋ��Ɉ�؎s�ł̃o�C�I�}�X���Ƃ̓W�J�ł��邩�ǂ����l�@���Ă݂����B

5�D2.�@�y���b�g�̐����H���E�y���b�g�𗘗p�������d�ݔ��̌��w

�@�����H�Ɗ�����Ђł́A���ނ̋Ɩ�������Ă���ׁA��ʂ̖؋�����������B�����R�����ł��Ȃ����Ƃ������ŁA�y���b�g�̐����@�ƃy���b�g��R���Ƃ��ē������d�@����������Ă����B������p�͐ݔ��ɂ���ĈقȂ邪�A�����~�ƃR�X�g�͊|���邪�A�d�͔�p�̍팸�A�X�ɗ]�����d�͂�̔�����Ȃǂ��Đ��N�œ����z������ł���Z�i�ƂȂ��Ă���悤���B

1�j�@�؎��y���b�g�̊T�v

�@�؎��y���b�g�͎�ɁA�؋���ޔp�ނ�p�����Ƃ������s�v���������Ɉ��k����č���鐻�i�ł���B���a�͂��悻�U��������P�Q�����A�����͂P�O��������Q�T�����Ƃ����������ȕ����嗬�ƂȂ��Ă���B�؎��y���b�g������ׂ̃y���b�g�{�C���[�̊T�v�����L�ɂĐ������Ă����B

2)�@�y���b�g�{�C���[�̊T�v

�@�@�y���b�g�T�C�� �F�R���ƂȂ�y���b�g������B

�A�R�� �F�R�������������u�ɂ��y���b�g���{�C���[�����̔R�Ď���

�ɉ^��A�R�Ă���B

�B�M���� �F�M�������s���A�����Ȃǂ̔M�ɗ��p�B

�C������ �F�r�C�����C�Ɋ܂܂����������菜���B

�D�r�C �F���˂���r�C����B

���@���@�H�@��

�@ �ޗ�������

�A �����I�ɉ�������

�B �v���X���[���ƃ����O�_�C�Ƃ̊ԂɊ��ݍ��܂��

�C �����O�_�C�ɐ݂���ꂽ�����̌�����ޗ��������o�����

�D �J�b�^�[�ň��T�C�Y�̑傫���ɃJ�b�g

�E �r�o��

5 .3�@�y���b�g�{�C���[�̐ݒu�R�X�g�y�ѐ��\

���w�������������v�[���ł̃{�C���[�ł́A�����v�[���ɗ��p����Ă����B�y���b�g�{

�C���[�̐ݒu�R�X�g�i1��1000��~�j�́A�]���̓����{�C���[�ݒu�R�X�g�i1000��~�j�ɔ�ׂĖ�10�{���������邪�A�PMJ�̔M�ʂ��A�y���b�g�i1.01�~/MJ�j�́A�����i2.32�~/MJ�j�̔����̔�p�œ��邱�Ƃ��ł��Ă��鎖����A������p���������ł���Ί��ʂł��o�ϖʂɂ��ǂ��B�܂��A�y���b�g�͖����������̂Ȃ̂ŁA�R�Č�ɔr�o����CO2��0�ƃJ�E���g�����B

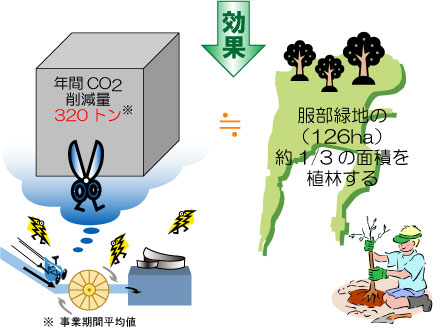

5. 4�@��_���Y�f�̍팸����

�؎��{�C���[�����邱�Ƃɂ���ē����郁���b�g�Ƃ��āA��_���Y�f�̍팸���ʂ�����B���̌��ʂ͉��ΔR����؎��o�C�I�}�X�R���Œu���������Ƃ��̍팸�ʂŕ]�����邱�Ƃ��ł���B �܂�A���J�[�{���j���[�g�����ȔR���ł���؎��o�C�I�}�X�����ΔR���̑�֔R���Ƃ��邱�Ƃɂ���āA���ΔR����R�Ă������Ƃ��ɔr�o������_���Y�f���팸�����Ƃ����l���ł���B

���J�[�{���j���[�g�����F�؎��o�C�I�}�X�ɂ����Ă��R�Ăɂ���ĉ��ΔR���Ɠ��l�ɓ�_���Y�f�� �������邪�A�����ߒ��Ō������ɂ��z��������_���Y�f�����Ă�����̂ł���A���C�t�T�C�N���Ō���Ƒ�C���̓�_���Y�f�������邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����l�����ł���B

�Z�o���@

�@�`�b�v�E�y���b�g�Ƃ`�d���̔M�ʔ�r

|

�R����� |

���M�� |

�M���� |

�L�����M�� |

|

�`�b�v |

1,900kcal/kg |

80�� |

1,520kcal/kg |

|

�y���b�g |

4,037kcal/kg |

80�� |

3,230kcal/kg |

|

�`�d�� |

9,341kcal/�g |

80�� |

7,473kcal/�g |

�A��_���Y�f�r�o��

�`�d���P�g������̓�_���Y�f�r�o�� 2.71kg

�B�؎��`�b�v���g�p���邱�Ƃɂ���_���Y�f�팸����

2.71kg/�g�~(1,520/7,473)�g��0.55kg ��� �`�b�v�Pkg������0.55kg�팸

�C�؎��y���b�g���g�p���邱�Ƃɂ���_���Y�f�팸����

2.71kg/�g�~(3,230/7,473)�g��1.17kg ��� �y���b�g�Pkg������1.17kg�팸

�����悻�̐��v���v�Z����Ə�L�̂悤�Ȕ�r�ƂȂ�B

5.�@5�@��؎s�ɓ�������ׂɂ��@

�y���b�g���Ƃł́A����I�Ȍ��ޗ��̊m�ۂƍL��ȕ~�n�ʐς��K�v�ł��邪��L�̕\���猩�ĂƂ�邪��؎s�ł͓�̏����̓N���A�ł��Ă���ׂɍ����ɗ]�T������Γ������������Ă��ǂ����낤�B

�X�ю����ʐρ@�i�P�ʁEha�j |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

�N |

�v |

�X�@�@�с@�@�ʁ@�@�� |

�|�сE���̑� |

|

|

�l�@�H�@�� |

�V�@�R�@�� |

|||

|

�@����14�@�N |

2,808 |

541 |

2,040 |

227 |

|

�@�@�@15�@�N |

2,808 |

543 |

2,038 |

227 |

|

�@�@�@16�@�N |

2,808 |

548 |

2,033 |

227 |

|

�@�@�@17�@�N |

2,801 |

546 |

2,029 |

227 |

|

�@�@�@18�@�N |

2,802 |

546 |

2,029 |

227 |

�i��؎s�z�[���y�[�W���j

�@

6.�@ �o�C�I�G�^�m�[��

6�D1�@�p�ނ���̃o�C�I�G�^�m�[���H��̊O�ό��w

����̎��@�ł͍ł��d�v�ł���A�����A����̒n�������X�̐����ɑ傫���ւ���Ă���u�o�C�I�G�^�m�[���v�ƌĂ��V�R���ł���B���̃v�����g���ł́A���������̋�����������{�ŁA�؎��n�����ɂ��o�C�I�G�^�m�[�������Z�p�̎��p����ڎw���A�������Ă���B�����͎c�O�Ȃ���A�����͌��w�ł����H��̊O�ς݂̂Ƃ����`�ł������B���������āA���n���璸����������茴������G�^�m�[��������������A�̗����}���������B

�^��o�C�I�G�^�m�[�����v�����g

�o�C�I�}�X�����ʁ@���ʍő�2 t�@�G�^�m�[������(�\�z��)�@250����/��

6�D2�@E3�Љ�����ɂ���

�ȏ�̂悤�ȍH�����o�Đ������ꂽ�G�^�m�[����3 ���K�\�����ɍ����Č��p�Ԃ̔R���Ƃ��ė��p���悤�Ƃ����v�悪E3�Љ�����ł���B���̎��݂����p���Ɍq���邱�Ƃœ�����ł��낤CO2�̍팸���ʂɂ��čl�@���悤�B

�� CO2�̍팸���ʂ̐��v

�Ⴆ�AE3�K�\�����̔R��100ℓ�A�R��10km/ℓ�ł̏�p�Ԃ̑��s������

�i97ℓ�~10km/ℓ�j�{�i3ℓ�~10km/ℓ�~0.6�j��988km

�ƂȂ�B

�� �@E3�K�\�����Ƃ́A97%�̃K�\������3%�̃G�^�m�[�������������̂ł���B

�� �A�o�C�I�G�^�m�[���̔��M�ʂ̓K�\�����̖�60%�ł���B

E3�K�\�����ƃK�\������CO2�r�o�ʂ�100�q���s���Ŕ�r����ƁA

�kE3�K�\�����l

2,4kg-CO2/ℓ�~97ℓ��232.8�s-CO2

232.8�s-CO2�~100�q��988�q��23.56�s-CO2�i�����_�ȉ���3�ʎl�̌ܓ��j�E�E�E�@

���@�B�o�C�I�G�^�m�[����R�₷��CO2�͔r�o����邪�A����CO2�͌����̐A�����������鎞�ɑ�C������z������CO2�ł��邽�ߋ��s�c�菑CO2�J�E���g��ł̓[���Ƃ݂Ȃ����B

�k�K�\�����l

2,4kg-CO2/ℓ�~100ℓ��240�s-CO2

240�s-CO2�~100�q��1000�q��24�s-CO22�E�E�E�A

�A�|�@��0,44�s-CO2

�̍팸�������܂��B

���v�ɂ���ƑS���̏��p�Ԃ���N�Ԃɑ��s���鋗����4,450�������ɂ��B����(�P��̏�p�Ԃ��P�N�Ԃ�12,000�������s���Ă���)�B100�������s������0.44�s��CO2�팸�ʂ����{�S����4,450�������ł́A��196���g���Ƃ����팸�ʂɂȂ�B

������̊��z

���݁A�������Ă��錴�����i�Ɏ��~�߂���������o�C�I�G�^�m�[���͐��E�ő傫�Ȓ��ڂ𗁂тĂ���B�K�\�����Ƀo�C�I�G�^�m�[�������������A�����K�\�����ɑΉ����Ă���ԗ��ł���K�\�����̏����啝�ɗ}���邱�Ƃ��ł������I�ȃV�X�e���ł���B�A�����J�ł́A����Ői�߂��Ă���A���̌��ޗ��ɂ͂Ƃ����낱���������g���Ă���B�������̔w�i�ɂ́A���{�����̂Ƃ����낱����A�哤�̐��Y�ʐϏk���ɂ��A�o�̑啝�Ȍ����Ƃ������傫�ȕ��Q���o�Ă��Ă���B����́A�R���f�e�B�t�@���h�ƌĂ�铊���ƒB�����̂悤�ɍ��������鎖�ō����̉��i���ُ�ȐL�т������A���{�ւ̗A�o����Ȃǂ̎��ԂɂȂ��Ă����Ƃ̑����͓���Y�܂��Ă���B�A�����J�ł͖�50���߂��K�\�����Ƀo�C�I�R���������鎖���F�߂��Ă��鎖�ɑ��A���{�͂�������3���Ƃ�������ł���B����́A�Ζ��Y�ƂƎ����ԎY�Ƃɔz�����Ă̍l�������A�߂������ɂ͓��{�����������グ��������Ȃ��ɂȂ��Ă����ł��낤�Ƃ�������F�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

7�D�؎��y���b�g�H�ꌩ�w

7�D1�@���{�X�ёg�����Ύx�����w

�Q�O�O�W�N�P���Q�Q���A���{�X�ёg�����Ύx���̖؎��y���b�g�H������w���Ă��܂����B�؎��y���b�g�Ƃ́A�Ԕ��ނ�ނ̖����Ȃǂ����~���^�Ɉ��k���ꂽ�ώ��̌Ō`�R���̂��ƂŁA�P�X�V�O�N�`�W�O�N��̐Ζ��V���b�N�ŁA�Ζ��ɑ���R���Ƃ��Ē��ڂ���Ă��܂������Ζ����i�̈���ƂƂ��ɁA���p����@��������܂����B�X�O�N��ɂȂ��āA���ĂŒn�����g���̖h�~��A�G�l���M�[���S�ۏ�̎��_����A�y���b�g���Ăђ��ڂ���Ă��܂��B

�؎��y���b�g�H��́A�S����4�Ԗڂ̍H��Ƃ��āA�Q�O�O�Q�N�W���Ɋ������܂����B�N�ԂP�T�O�O�g���̐����\�͂�����A�ғ����P�N�Ԃ̎��т͂U�O�O�g�����x�������ł��B

�؎��y���b�g�̓����Ƃ��āA�A���ɕ֗��ŁA���x���߂��ł���A���M�������Ă���̂Œ����ԁA�������邱�Ƃ��ł���A�����k���������Ȃ̂ŁA�G���Ă��肪����Ȃ��A�Ȃǂ��������܂��B�n�����g����h�����߂Ƃ����Ă��A���ΔR������߂āA�d��Y�̐����ɖ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B���ΔR������o�C�I�}�X�ɐ�ւ��Ă����ɂ́A�؍ނ�Ζ��̂悤�Ɏg���₷�����邱�Ƃ��K�v�ł��B�����ŁA�l�Ă��ꂽ�̂��A�؎��y���b�g�Ȃ̂ł��B

�܂��A�؎��y���b�g�͐X�тɂ��ǂ��e����^���Ă��܂��B�X�т̖X���������ėѓ����ߖ��ɂȂ�ƁA�������я��܂œ͂��Ȃ��Ȃ�A�X�����S�ȏ�ԂŕۂĂȂ��Ȃ�܂��B�����ŁA�͂�����̂��u�Ԕ��v�ł��B�ѓ��̈ꕔ�����邱�ƂŁA�X�т�X�����͂������o����܂��B�������������؎��y���b�g�Ƃ��ė��p����܂��B����āu�Ԕ��v�͌��S�ȐX�тÂ���ƂƂ��ɁA�L���ȐX�ю����Ƃ��Ă��𗧂��Ă��܂��B

�X�E�F�[�f���Ȃǖk���̍��X�ł́A��ʉƒ�Ƀy���b�g�X�g�[�u�����y���A���E���K�͂̃y���b�g�{�C���[�Ŏ��Ɣ��d������{�݂̒g�[���s���Ă��܂��B����ɁA��K�͂ȃ{�C���[�ɂ�锭�d��n��M�����Ȃǂ̒n��G�l���M�[�̋�����S���Ă��܂��B�@

���{�X�ёg���ł��A���ΐX�ъό��Z���^�[�̉���Ƀy���b�g�{�C���[���g���A�؎��y���b�g�̂��Ƃ�m���Ă��炦��悤�w�߂Ă��܂��B

����ɁA���{�X�ёg���ł́A���������N�ȐX�т���邽�߂ɁA�u���Ƃ�܂l�n�q�h�@�l�n�q�h�\�z�v�����肵�܂����B�u�n��̊������v�A�u�X�ю����̗L�����p�v�A�u�X�тƎs���̌𗬁v�̂R�̍\�z���l���A����̎Љ�Ɛl�X�̕�炵�ɍ��Â��A�X�тƒn��Ǝs���̐V�����W��z���A���C���z����d�g�݂������悤�ڎw���Ă��܂��B�@�@(�g�c�@�T�i)

7�D2�@���u�̎d�g��

�؎��y���b�g�Ƃ́A���~���^�Ɉ��k���ꂽ�ώ��̌Ō`�R���ł��B���M���������Ă���̂Œ����ԁA�������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�����k���������Ȃ̂ŁA�G���Ă��肪����܂���B�������A�R�����Ƃ��̔r�o�K�X�͉��ΔR���ɔ�ׂăN���[���ŁA�R�Č�̊D�̓y���b�g�d�ʂ̖�P���B�������A���̊D�͔_�Ɨp�̓y����ǍނȂǂɗL�����p���邱�Ƃ��ł��܂��B

�؎��y���b�g�����܂ł̉ߒ�

�P�E����

|

|||

�Q�E����

![]() �R�E�ꎟ�j�Ӂ@�@�@�@�@�傫������`�b�v�͍Ăєj��

�R�E�ꎟ�j�Ӂ@�@�@�@�@�傫������`�b�v�͍Ăєj��

|

|||

�S�E�I�ʂP

�S�E�I�ʂP

![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������`�b�v�͔͑��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������`�b�v�͔͑��

�T�E�I�ʂQ

|

|||||

|

|||||

�U�E�j��

�V�E����

�V�E����

�W�E�O���j��

�W�E�O���j��

![]()

�X�E���`

�X�E���`

�P�O�E��p

![]()

�P�P�E�܋l�E�o��

�X�g�[�u��{�C���[�̔R����

���ɓ����A�d���A�؎��y���b�g�̔��M�ʂ�CO2�r�o�ʂ��ׂĂ݂�B���̕\�����Ă݂�ƁA���M�ʂ̓J�����[�P�ʂŌ���Ƒ��̂Q�ɔ�ה������x�����Ȃ����A�W���[���P�ʂŌ���Ɩ�R�{�ɂ��Ȃ�B

���ɒ��ڂ��ׂ��_��CO2�r�o�ʂł��B�����A�d���͓������炢�̔r�o�����邪�؎��y���b�g�͂O�ł���B���ɂ͔��ɂ₳�����G�l���M�[�Ƃ�����B

�R���̎�ޕʒP�ʔ��M�ʋy�єr�o�W��

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() �@�@�@�@�@�@�@���M�ʁi�W���[���P�ʁj���M�ʁi�J�����[�P�ʁj �@CO2 �r�o�W��

�@�@�@�@�@�@�@���M�ʁi�W���[���P�ʁj���M�ʁi�J�����[�P�ʁj �@CO2 �r�o�W��

�����@�@�@�@�@36.7 MJ/L �@�@�@�@�@�@�@8,767 kcal/L �@�@�@�@�@2.49kg-CO2/L

�d���@�@�@�@�@39.1 MJ/L�@�@�@ �@�@�@�@9,341 kcal/L �@�@�@�@�@2.71kg-CO2/L

�؎��y���b�g�@��1 18.8MJ/kg �@�@�@�@�@�@4,490kcal/ �����@�@�@�@�@�@0kg-CO2/L

![]() �o�T�j���M�ʁF�u����16 �N�x �����G�l���M�[���v�v�i�o�ώY�ƏȁE���{�G�l���M�[�o�ό������j

�o�T�j���M�ʁF�u����16 �N�x �����G�l���M�[���v�v�i�o�ώY�ƏȁE���{�G�l���M�[�o�ό������j

CO2 �r�o�W���F�n�����g����̐��i�Ɋւ���@���{�s�ߑ�O��

��1�F�u���K�͕��U�^�M�����i�y���b�g�E�{�C���[�j�V�X�e�����Ɖ�FS �������v�i����15 �N3 ���A�R�����j���

�؎��y���b�g�͖ړI�ɂ��킹�ėl�X�Ȏg���������Ă��܂��B�M�o�͕SMW�P�ʂ̑�^�{�C���[�ł́A�y���b�g�̌`��͗A���ƒ����̂��߂����ɗp�����A�R���͕��ӂ��ꕂ�V�R�Ă���܂��B���̎�̑�^�{�C���[�͔��d��n��M�����Ƃ������n��G�l���M�[�̋�����S���Ă��܂��B

����A���E���K�̓{�C���[�́A�H��̎��Ɣ��d���u�Ƃ��Ďg��ꂽ��A�a�@��w�Z�̒g�[�p�Ɏg���Ă��܂��B�܂��ƒ�ŋC�y�Ɏg������̂Ƃ��ăy���b�g�X�g�[�u������܂��B�������������K�̓{�C���[��y���b�g�X�g�[�u�́A��Ƃ�ƒ낪�o�C�I�}�X�G�l���M�[���������ƍl�����ۂɁA��舵���̖ʂ�����R�X�g�̖ʂ������ώg���₷�����̂Ƃ����܂��B���ɉƒ�ŗ��p���₷���y���b�g�X�g�[�u�́A�G�A�R���Ȃǂɑ���g�[�ݔ��Ƃ��Ĕ��ɒ��ڂ���Ă��܂��B

�y���b�g�X�g�[�u�͏Z��W�n�Ȃǂł��ݒu�ꏊ��I�т܂���B�Ȃ����Ƃ����Ɖ����قƂ�ǔ������Ȃ��̂ł��B�ł�����ߗד��̖��f�ɂȂ邱�Ƃ�����܂���B�r�����͒ʏ�ł��ƂP�D�T���قǗ����グ�Ă��������݂̂ł��B���̂��ߐݒu�ɑ�|����ȍH���͕K�v����܂������e�i���X�����S�E�ԒP�ɂł��܂��B�܂��X�g�[�u���̂��Ȃ�ׂ��M���Ȃ�Ȃ��悤�ɐv����Ă���̂Ŏ��ۂ͘F����ǂւ̖h��i�����K�ϓ��j���K�v����܂���B�t�@���q�[�^�[�Ɠ������o�ł��B

�y���b�g�X�g�[�u�����͂��悻�R�O���~�O��łł��܂��B�܂��R���ƂȂ�y���b�g���P�L��������S�O�~�O��ł��B�܂��⏕�����o���肷��ꍇ������܂��B

�����A�قږ����y���b�g��⋋����K�v������A�R����u���Ēu�����߂̏ꏊ���K�v�ł���B���̑��̒����ƒZ�����܂Ƃ߂Ă݂܂����B

|

�\.�y���b�g�R���̒����ƒZ�� |

|

|

�@

����

|

�㎿�̔R���ł���(�`���ܐ������̕i�������肵�Ă���) |

|

�������Ă��蒙�����e�Ղł��� |

|

|

����ɓK�������R�Ă��\�ł��� |

|

|

�����R�ĂɓK���Ă��� |

|

|

�n��̍Đ��\�Ȏ������瑢���� |

|

|

�`�b�v�����G�l���M�[���x�������̂ŁA�A���⒙���ɓK���Ă��� |

|

|

�G�l���M�[���x�������̂ŁA�G�l���M�[���v���x�̍����n��܂ʼn^�Ԃ��Ƃ��\ |

|

|

���n�̍Đ��\�G�l���M�[�V�X�e���ɗ��z�I�ł��� |

|

|

���K�͂����K�͂ȃG�l���M�[�V�X�e���ɂ����Čo�ϓI�ȑ�֑I�����ƂȂ肤�� |

|

|

�ٗp�ݏo�� |

|

|

�Z�� |

�ƒ�ɂ����Ă̓K�X��Ζ��A�d�͂ɂ��g�[�����J���W��I�ł��� |

|

�R��������A���A�R�ĂɊւ��āA�K�X��Ζ��A�d�͂����M��������� |

|

|

�������ɐΖ��̂R�{�̗e�ς��K�v |

|

|

���C�Ɏア |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(����@���l)

�Q�l�����@�@���ΐX�ёg���̎���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

7�D3�@��؎s�ւ̓���

�@��؎s�Ƀy���b�g�{�C���[������ɂ������āA�܂��ݒu�ꏊ����l���Ă݂܂��B

��؎s�̐X�іʐς�2,808�w�N�^�[���A�і엦��36.7�p�[�Z���g�ł���A�C��̉e���ɂ��قƂ�ǂ��g�їтɑ����Ă��āA�A�J�}�c�̓V�R�т������A����Ɏ����ŃN�k�M��R�i�����̍L�t���т������A�g�їт̃V�C��J�V�т͂킸�������c���Ă��Ȃ����x�ł��B�������A�}�c�тł͏��������̔�Q�������ɑ��݂��A�������̖��Ƃ��Ďc���Ă��܂��B

�l�H�тɂ��Ă͌���548�w�N�^�[���A�l�H�ї���21.2�p�[�Z���g�ƂȂ��Ă��܂��B����āA�؎��y���b�g�����{�݂�ݒu����Ƃ�����R�ԕ����K���Ă���Ƃ������Ƃ������܂��B

�������A�y���b�g�{�C���[������ɂ������āA�ۑ肪����܂��B�܂��y���b�g�{�C���[����{�̏Z��l���ɍ��킹��K�v��������Ƃ������Ƃł��B���ɓs�s���̕��ł́A�܂��ݒu�X�y�[�X�̊m�ۏo���邩�Ƃ�������A�y�n�L�����p�Ƃ������ϓ_����̌������K�v�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B

�܂��A���ӊ��Ƃ̐������̖ʂŌi�ςɂ����Ĉ�a�����Ȃ����Ƃ�������A�R�������̖ʂł͑�^�ԗ������̍ۂ�A�N�Z�X�̌�ʊ��ɏ�Q���Ȃ����Ƃ������Ƃ��������Ȃ���Ȃ�܂���B

���Ƀy���b�g�{�C���[�����ɂ������Ă̗��ӎ���������܂��B�܂���̓y���b�g�����H��Ńg���u�����������A���̍H�ꂩ��̋���������ɂȂ����ꍇ�Ȃǂɑ��H��Ő��Y���Ă���y���b�g�ł��Ή��o����悤�ɂ��邽�߂ɂ��A�S��ނ̃y���b�g�ɑΉ��o����{�C���[�����邱�Ƃ��]�܂����Ƃ������ł��B

������ɉ��˂̏d�v�����������܂��B�Ƃ����̂��`�b�v�{�C���[�ł̎��ۂŁA�ݒu��

���A�ܐ���100�p�[�Z���g�ȏ�̍��ܐ����`�b�v���g�p����ƁA�������Ɍ��I���ƕs���S�R�Ăɂ�锁����ʂɔ������A�����Ђ̊댯�����o�Ă����Ƃ������Ⴊ����܂��B

�ܐ�����10�p�[�Z���g���x�ƒႭ�A�R�Ă̍ۂɔ������鐅���̗ʂ����Ȃ��y���b�g�ɂ����Ă͔����̉\�������Ȃ��g���u���ł͂���܂����A���ӂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł���Ƃ����܂��B

�@���Ƀy���b�g�̓������l���Ă݂܂��B�y���b�g�R���̓����Ƃ��āA���̃o�C�I�}�X�R���ɔ�ׂĔ��Ɉ����₷���Ƃ������������܂��B�`��E�ܐ��������ł��邽�ߎ����^�]���u�ɓK���Ă���̂ŁA���d�p�{�C���[�ł��ƒ�p�̃X�g�[�u�ł��A�i�i�Ɏ�Ԃ��Ȃ��܂��B�A���Ɋւ��ẮA�G�l���M�[���x��������x�ɑ����̃G�l���M�[�ʂ��^�ׂ邽�߁A�������A�����\�ł��B�܂����M��������Ă��邽�߂ɃJ�r�Ȃǂ�������S�z�����Ȃ��A�����Ԃ̒������\�ł��B�ȉ��̕\�Ŏ����Ă��邱�Ƃɉ����āA���̔R��������_���Y�f�̍팸���ʂ������y���b�g�͊��ɗD�����R�����Ƃ�������������܂��B

��؎s�ւ̓������l���āA�e�Ղł���ƈ�T�ɂ͌����܂��A��ʉƒ�ւ̃y���b�g�{�C���[�����邽�߂ɕK�v�Ȏ������A�q�A�����O�A���j�^�[�ݒu��ʂ��ă}�j���A�������A�@�K���A�����菇��O�q�̉ۑ�Ȃǂ����炩�ɂȂ������Ƃɂ��A�����͊ȈՉ������ƌ�����ł��傤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�^�猒��)

�؎��y���b�g�R���̓���

|

���M�ʁi�����j |

4.7kWh/kg = ��4,000 kcal/kg |

|

�������Z |

�y���b�g�F��������4,000kcal�^1m3 |

|

�̐Ϗd�� |

650kg/m3 |

|

�ܐ��� |

8�`13�� |

|

�D�� |

�S�ށF0.5���ȉ��A����F2.5���ȏ� |

8�D�o�C�I�f�B�[�[���̎��ጤ��

8�D 1�@���u�̎d�g���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���\

���s�s�p�H���R�����{�݂ł̓o�C�I�f�B�[�[���R�����v���g����ݗ����A�o�C�I�f�B�[�[���R���̐����Ɏ��g�܂�Ă��܂��B�����̃v���Z�X�Ƃ��ẮA�������ꂽ�p�H�����ߔM�����A�������A�����փ��^�m�[���ƐG�}���������`���G�X�e���������܂��B��d���ɂ�胁�`���G�X�e���ƃO���Z�����������A���`���G�X�e�����Ɏc�����郁�^�m�[���������A�����ɂ��s�������������A�X�ɐ����������`���G�X�e�����̚�G�����t�B���^�[�ł�߂��A���x�ɕs��������菜���Đ��i�Ƃ��Ċ������܂��B���̍H���̒���3���\���i��������3�j8�s���̐����v���Z�X�ɂ��s�������ő�������ł��鍂�x�ȋ@�\�����邽�ߍ����i���ݏo�����Ƃ��ł��܂��B

CO2�̍팸����

�p�H���̓o�C�I�}�X�����ƌĂ�A�A��������݂Ȃǂ̍Đ��\�Ȑ����R���̗L�@�������̂��ƂŁA�����͒n���ɍ~�蒍�����z�������ɐ������������������ŁA�����Ƒ��z���������͊����Ȃ��A���ΔR���ɑ���V���Ȏ����Ƃ��Ē��ڂ���Ă��܂��B

�o�C�I�}�X�����͉��ΔR���Ɠ��l�ɁA�R�Ăɂ����CO2�����܂��B�������A�A���͐����ߒ��Ɍ������ɂ���ē�_���Y�f���z�����邱�Ƃ���A���_��A��_���Y�f�̑����ɉe����^���Ȃ��ACO2�̏z�T�C�N���i�J�|�{���j���[�g�����j���������܂��B

�Ⴆ�A1��100ℓ�̃o�C�I�f�B�[�[�����g�p�����ꍇ��CO2�̍팸�ʂ́A�y�����g�p�����ꍇ��CO2�r�o�ʂPℓ������2.64kg�i�y��2.64 kg-CO2/ℓ�j���o�C�I�f�B�[�[���N�Ԏg�p�ʁF100ℓ�~365����36,500ℓ�@�@CO2�팸�ʁF2.64kg�~36,500ℓ��96,360kg�A�܂�N��96t�̍팸�ɂȂ�܂��B

�@���s�s�p�H���R�����{�݂̐��Y�K�͓͂��{�ő�ŁA�o�C�I�f�B�[�[���R����1����5,000ℓ�A�y�������R���iBDF�F�y����20�F80�j��1����3,000ℓ�ł��B�����Ő��Y���ꂽ�o�C�I�f�B�[�[���R���͋��s�s���S�Ă̂��ݎ��W�ԂŎg�p����A�y�������R���͎s�o�X�̈ꕔ�i95��j�Ŏg�p����Ă��܂��B

�@���̂悤�Ɏ��W�Ԃ�o�X�Ƀo�C�I�f�B�[�[�����g�p�ł���̂́A�������ꂽ�R�������x�ȕi���K�i�u���s�X�^���_�[�h�v�����Ă��邩��ł��B

![]()

�p�H�p���R�������u�T���}�@

![]() �i�e���`���G�X�e���@�@�@�@�@���y�[�W�ɂÂ��j

�i�e���`���G�X�e���@�@�@�@�@���y�[�W�ɂÂ��j

![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�p�H�p���R�������u�T���}�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�v�ہ@��l)

�@�@�@�@�@�@�@�@�p�H�p���R�������u�T���}�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�v�ہ@��l)

�T�v

�{���ݔ�@�@1��9000���~

���݂̂��������́A����9�N12���J�Â̒n�����g���h�~���s��c�iCOP3�j�̊J�Ós�s�Ƃ��Ă��̎��Ƃ̕��y�E�擱������肽���Ƃ����v����A�܂��n��̕��X�̑傫�ȋ��͂����蕽��16�N5�����ɏv�H����܂����B

�����j���O�R�X�g�@�@1900���~

���Y�R�X�g�͎{�݂̌������p����܂߁A1ℓ������100�~�i�^�c��݂̂ł�80�~�j�ƂȂ��Ă���A�y���w�����i�Ƃقړ����ƂȂ��Ă��܂��B

H17�N�xBDF���Y�R�X�g�̓���

�i�P�ʁF�~/ℓ�j

��p�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z

�@�p�H���w�����@�@�@�@�@�@�@�@29

���^�m�[���E�G�}�w����@�@�@10

������i�d�C�͎��Ɣ��j�@�@�@ 2

�i���`�F�b�N�o�� 8

![]() �i�����P������

8

�i�����P������

8

���̑������j���O�R�X�g 23

�{�������p�� 20

![]() ���v

100

���v

100

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (�R���@�_�s)�Q�l����

�@�r��@�m�w�����Ńo�C�I�f�B�[�[���E�n���h�u�b�N�`�n�����g���̖h�~�Əz�^�Љ��

�@�`���Ɍ����ā`�x����o�ŁA2007�N

�@�V�G�l���M�[���p�𗬃Z�~�i�[����

�@�A�c���u�u���s�s�p�H���R�����{���w�L�v�z�[���y�[�W

�@�p�H�p���R�������u�T���}�@�@�@�@�@

8�D3�@�o�C�I�f�B�[�[���R���ɂ�����^�p�̖��

���s�s�암�ɂ���N���[���Z���^�[�ł́A�p�H���R�����{�݂Ƃ��āA�A������S�~�Ȃǂ̍Đ��\�Ȑ����R���̗L�@�������o�C�I�}�X�������쐬���Ă���B

���̎{�݂Ő�������Ă���o�C�I�f�B�[�[���R���́A���s�s�̈�ʉƒ납��o��p�H�p����A���H�X�A�z�e���Ȃǂ���o�������̂������Ƃ��Ă���B�䗦�I�ɂ͈�ʉƒ낪��10�����߂Ă���B�܂�A�n��̕��X��CO�Q�ւ̈ӎ��Ƌ��͂��傫�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���A�K�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă���ƍl������B

�����A�����ł͂܂��o�C�I�f�B�[�[���R���̕��y���i��łȂ��B���R�Ƃ��ẮA���L�̂悤�ȉۑ肪��Q�ƂȂ��Ă���B

�E�@��ނ̈Ⴄ�A�܂��͗����p�H�p���������Ƃ��Ă��邽�߁A���������i�����s����ŁA�����ԔR���Ƃ��Ă̓K�����̈���m�ۂ����O�����B

�E�R�������ߒ��Ŕ�������A�ܖ��p����O���Z�����p�t�̓K�������E���T�C�N�������ǂ̂悤�ɍs�����Ƃ�����肪����B

�E�@�R���i���������Ԃ̔R�����ˌn�Ȃǂ̌��S���ɋy�ڂ��e����A�r�o�K�X�Ƃ̊W���\�����m�ɂȂ��Ă��Ȃ��B

�E �@�s�����s���p�H�p���̂����݂��ǂ̂悤�ɃV�X�e�������邩�A���B

�@����̖��@

�S���̉ƒ�p�p�H��������s���Ă���n��̉�����тł́A����V�X�e���̐��n�x�����߂̏ꍇ�A���ςŁA�ꐢ�т��ꃖ���ɂO�D�Q�`�O�D�R���b�g��������\�ʂƂ��Đ��肳��Ă���B��؎s�̑����т����悻�P�P�����тȂ̂ŁA���������̑S���т������o������A����2���`3�����b�g���͉���\�ƌ������ƂɂȂ�B�p�H�p�����ċp�����ꍇ�A�p��1���b�g��������Q�C�U�Ukg�̉������ʃK�X���r�o����̂ŁA�ƒ납�����o����Ό���53���g���A�N�Ԃɂ����630���g���ȏ����CO�Q���팸�o���邱�ƂɂȂ�B

�o�C�I�f�B�[�[���R�����^�p���Ă����ɂ����āA�p�H�p���̉���V�X�e�����A�n��ɍ��������s���^���Ƃ��č\�z���邱�Ƃ��]�܂����B���s�s�ł́A�ƒ납��̔p�H�p���̉����9�N8����胂�f���n��ŊJ�n�B��p�̉���e��̏�݂�A�e��c�̖�����ւ̉���p�|���^���N�̔z�z�Ȃǂɂ��A���݂̃X�^�C���ł���Z����̂̃V�X�e�����\�z���ꂽ�B�@�����āA�s���c�̖̂�����O�A�ͥ���w�Z�A���Ǝ{�݂Ȃǂɐ݂���������_�Ƀ|���^���N��ݒu���A���P��̕p�x�Ŕp�H�p�����e�ƒ납��r�o���A�s���ϑ��������ԋƎ҂ɂ���ĉ������i��Ƃ͂Q���Ԓ��x�j�Ƃ������@������Ă���B�����������V�X�e���̍\�z���s�����悵�Ă����A�܂������{�݂�K�\�����X�^���h�A�H�p���̔��X�Ȃǂł̏펞����ȂǂɎ��g��ł������Ƃ����߂���B

�n����ŏz�����������邱�Ƃɂ���Ďs�������g�݂̌��ʂ�g�߂Ɏ����o����A�p�H�p���̃��T�C�N���A����ɔ���CO�Q�팸���ʁA�����Ԕr�o�K�X�̃N���[�����A�͐�̉����h�~�A������������ȂǂƂ��������ʂ����ҏo����B

�A�i���Ǘ��̖��

�@�o�C�I�f�B�[�[���́A�����̏�Ԃɂ���Đ��i�̏�Ԃ��ω�����ׁA�l�X�Ȗ�肪������B���ɁA�p�H�p�����g�p�����ꍇ�A�l�X�Ȗ����������Č����ɂ��邽�߂ɐ��i�ɂ����ۂ̕i���Ǘ�������B���Z�x�̃o�C�I�f�B�[�[�����g�p�����ꍇ�A�G���W���̔R�������z�[�X���S�������Ɨ̑��x�������Ȃ�ג��ӂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�ۑ��̏ꍇ���A�y���ɔ�ׂ�Ǝ_������鑬�x�������A�ɂ݂₷���̂ŁA�ۑ���6�����ȓ��Ɏg�p���邱�Ƃ��]�܂����Ƃ���Ă���B

�B�R�X�g�̖��

�����ƂȂ���ƐA���̑����͋G�߂ɂ���Ēl�i�̕ϓ�������A�����R�X�g���������i�ɗe�Ղɔ��f����Ă��܂��Ƃ����v�f�����B���̏�A�قƂ�ǂ̒n��ł́A�����R�X�g���y���Ɣ�r�����ꍇ�A�o�C�I�f�B�[�[���̂ق��������Ȃ��Ă��āA����Ŕ̔�����ɓ������ẮA�ŋ��Ə���w�������ϓ��̎{��x����������Ε��y������B

���i�K�ł́A���s�s�p�H�p���R�����{�݂ł̓v�����g���ɂ�����C�j�V�����R�X�g�������āA�P���b�g��������85�~���x�������Ă���Ƃ̂��Ƃł��邪�A��������ςݏグ�邱�Ƃɂ���Ēጸ������]�n������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���Ɂ@��j)

�Q�l����

�o�C�I�f�B�[�[���E�n���h�u�b�N�`�n�����g���̖h�~�Əz�^�Љ�̌`���Ɍ����ā`

�Q�l�T�C�g

http://www.biomasss-hp.jp/precedent/focus/biodiesel_kyoto_03.html

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001904.html

http://www.suncarefuels.com/aboutfuture.html

�@�@�@�@

8�D3�@�@��؎s�ւ̓���

���ۂɁA��؎s�ւ̓������l�����ōł��d�v�ɂȂ鎖�́A�p�H�p���̉���ɂ��Ăł��B�����s�s�ł́A�s����1000���_�ɂ����ĔN�Ԗ�13�����b�g����������Ă��܂��B���̉���̂��߂ɂ́A�ƒ납��r�o�����p�H�p���̉���́A�n��ɍ��������s���^���Ƃ��āA�e�n��P�ʂŐݗ����ꂽ�s���A���ƎҁA�s���ō\�������u�n�悲���ʐ��i��c�v������̂ƂȂ��čs���Ă��܂��B���̂��߁A��؎s�ɓ���������ꍇ�A�s���A�s���A���Ǝ҂ւ̘A�g���������āA��葽���̉�����_�̐ݒu�����ɍl�����܂��B

�E ��؎s�ɓ����������̎����̐��v��

���{�̍����ň�N�Ԃɔ��������l������̔p�������ʂ͖�3,297�`4,290���ł��B���̂����O�H�Y�Ƃ�H�i�H�Ƃ���̔p�H�p���Ɋւ��Ă͗L�����p���i��ł��邽�߁A�����̃o�C�I�f�B�[�[���R���̌����Ƃ��Ă̗��p�\�ʂ́A�ƒ납�甭�������950�`1,953���ɂȂ�܂��B������A���݂̈�؎s�̐l���ł���271,352�l�ɓ��Ă͂߂܂��B��؎s�̐l�����ׂĂ̔p��������ł����Ƃ�����A�P�N�Ԃ�

950�`1,943�~271,352��257,784,400�`527,236,936���ɂȂ�܂��B���̒P�ʂ��ƔN�Ԗ�258�`527�����̔p��������ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

�E �b�n�Q�팸����

�p�����痘�p�ł���o�C�I�f�B�[�[���R���ւ̕ϊ��������Ƃ��āA��L�Ōv�Z������؎s�̂P�N�Ԃʼn���ł���p����258�`527���ɂ��������̂��A���̂܂܂b�n�Q�팸���ʂƂ��đ����ɗL���Ɋ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�R�{�@����)

�Q�l����

���s�s���ف@�@�@�@�@�@�@�@�@http://www.city.kyoto.lg.jp/

��؎s�����E�F�u�T�C�g�@�@�@�@http://www.city.ibaraki.osaka.jp/

9�D���͔��d�̎��ጤ��

9�D1�@�̌��K��̕�

�@�@�Q�O�O�W�N�P�Q���A�a�̎R���L�c�S�L�쒬�ɂ���L�쒬���͔��d���Ɍ��w�ɍs���Ă����B�ŏ��̗\��ł͈�J���g���[�N���u�̕��Ԃ����w���邱�ƂɂȂ��Ă������u���Ԃ͂���܂���B�v�ƌ���ꂽ�̂ŁA�L�쒬���͔��d���ɕύX�����B

�@�@�Ԃő��s������o�����r���A�L�쒬����ɗ�����莑�������������ĕ��͔��d�����������B�Q���Ԃ��������B�������Ă܂����Ԃ̃T�C�Y�Ɉ��|���ꂽ�B�z�����Ă��������͂邩�ɑ傫���A�v���y���̉�]���x�������ău���u���ƚX���Ă����B���d�Ƃ͂��̂悤�Ȃ��ƂȂ̂��Ɗ��S�����B��͂肱�ꂩ��̎���A�N���[���G�l���M�[���K�v�ɂȂ��Ă���̂ŕ��Ԃ����̖�����S���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�c���@���q�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�c���@���q�j

9�D2�@���u�̎d�g��

���[�J�[�F�f�d�E�C���h�G�i�W�[��

�`���F�v���y���^�E�A�b�v�E�C���h

�H������肾�����x�F�R���^��

�H�����~�܂镗���F�Q�T���^��

��i�����F�P�Q���^��

��i�o�́F�P�T�O�O����

��i�d���i���g���j�F�T�V�T�u�i�U�O�g���j

�^���[�̍����F�U�S�D�V��

�u���[�h�i�H���j�F���a�V�O�D�T��

�@�y�\�z���d�ʁ��Q�C�R�U�O�C�O�O�O�������z

�E�b�n�Q�팸�ʂ͔N�ԂP�C�U�U�O�s�����ɂ��Ȃ�B

�@�Q�C�R�U�O�C�O�O�O�����~�O�D�V�O�S�����^�P���������P�C�U�U�P�s����

�E�b�n�Q�팸�ʂ𐙂̖i�T�O�N���j�ɂ��z�����Ɋ��Z����ƂS�R�U�C�O�O�O�{�ɑ�������B

�@�P�C�U�U�O�C�O�O�O�������R�D�W�����^�N�E�{���S�R�U�C�W�O�O�{

�E�\�z���d�ʂ�Ζ��Η͔��d���Ɋ��Z����ƔN�ԂT�V���k�̐Ζ����팸�ł���B

�Q�C�R�U�O�C�O�O�O�������~�O�D�Q�S�R�k�^���������T�V�R���k

�i�h�����ʂQ�C�W�U�O�{���j

�E�N�ԂT�T�V���т̓d�C���܂��Ȃ���B

�Q�C�R�U�O�C�O�O�O���������S�C�Q�R�S�������^�N�ԁ��T�T�V����

�i�c���@���j

�@9�D3�@��؎s�ւ̓���

�@�@�@���{�͎R�������n�`�̂��߂ɕ����������邱�Ƃ������B�������䕗���㗤���邱�Ƃ��p�ɂɂ���B���ꂾ�����Ԃ���Q����v�f������̂ɁA�ȒP�Ɍ��݂͂ł��Ȃ��B��^���Ԃ��i��ł��鉢�ď����Ƃ͑����قȂ���ɂ�����Ă���B

�@�@�@��͂��؎s�ɑ�^���Ԃ�����̂͂ƂĂ�����Ȃ��Ƃł���B���̂Ƃ���c���ꂽ���́u�}�C�N�����ԁv�����Ȃ��B���d�d�͗ʂ͑�^���Ԃɔ�ׂ�Ƃ͂邩�ɏ��������̂ł��邪�A�ŋ߂͋Z�p�����B���Ă����̂ŏ����̕��Ŕ��d�ł���Ƃ����D�ꂽ�\�͂̃}�C�N�����Ԃ��łĂ��Ă���B

�@�@�@�ߔN�A�G�l���M�[���߂����͑傫���ω����Ă��Ă���A���ɒn�����g�����ւ̑Ή��̊ϓ_����́A��i���ɉ������ʃK�X�̍팸�`�����ۂ������s�c�菑�����s���ꂽ�B����ɂ��A�V�G�l���M�[�̓������i�Ɍ��������������������������������̂Ǝv����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�k�Y�@�C��j

�@�@�@

�@�Q�l����

�@�@�L�쒬���͔��d������

�@�@���R�@��w���̓G�l���M�[�ǖ{�x�I�[���ЁA����17�N

�@�@���R�@��w���̓G�l���M�[�̊�b�x�I�[���ЁA����17�N

������S�����A�����쐬���������[�~05��

�����@����@�@�s���@�֎i�@�@�s���@�m�j�@�@�k�Y�@�S��@�@���@�B��@�@�@�����@���C

���Ɂ@��j�@�@�v�ہ@��l�@�@�c���@���@�@�@�c���@���q�@�@�f��@�ˑ��@�@�^��@����

�R���@�_�s�@�@�R�{�@���k�@�@�R�{�@�����@�@�R�{�@�N���@�@����@���l�@�@�g�c�@�T�i

�����[�~05���u�ǎ��w�@��w�@2007�N�x���F���鋳��v���W�F�N�g

���{��؎s�̍Đ��\�G�l���M�[�̐��v

�������@��4�W�v

2008�N�x�w�o�ϊw���_�W�x�@��36���@2009�N3�����s�@�Ɍf��

![]() �Ғ��ҁ@�@�@�����@�a�u

�Ғ��ҁ@�@�@�����@�a�u

���s���@�@�@2009�N3��

![]()