追手門学院大学 2004年度特色ある教育プロジェクト

調査報告書 第1集

経済学部経済学科

西村和志および西村ゼミ02生

2006年5月15日 発行

目次

1.はじめに

2.2004年度 調査報告書「

2.1 はじめに

2.2 実地調査の実施経過

2.3 製品説明会および売電量の経過説明会

2.4 調査結果と航空写真との比較

2.5 おわりに

3.調査地域の選択

3.1 調査地域の選択基準

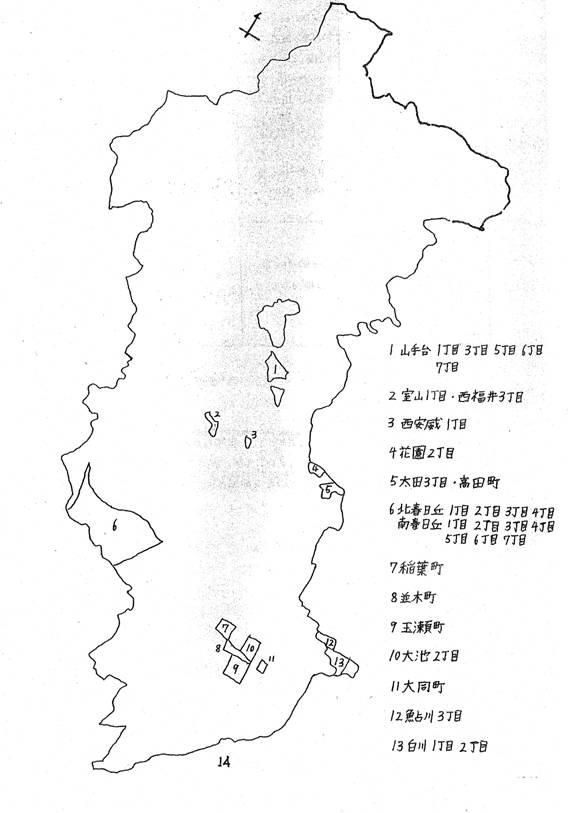

3.2 調査地域の町名と位置

3.3 住宅の評価基準

4.調査地域の調査結果

4.1

4.2 航空写真との照合結果

5.太陽光発電推計量

5.1 発電量推計式

5.2 枚方の日射量データ等の選択

5.3 CO2 削減量

6.太陽熱の集熱量推計

6.1 集熱量推計式

6.2 CO2 削減量

7.

7.1 発電量の推計

7.2 集熱量の推計

7.3 統合の推計と削減効果

8.むすびに

参考文献

経済学部経済学科

西村和志

1. はじめに

追手門学院大学の2004年度「特色ある教育」プロジェクトに応募し採択されたので,「

2節は,2005年1月に追手門学院大学に提出し,大学で出版された報告書である.2004年度のわれわれの活動が記録されている.3節は,調査基準の決定を述べている.4節は,調査結果と航空写真および関西電力のデータによって,調査結果を補ったことを述べている.5節は,太陽光の推計発電量の計算方法と代替エネルギーの節約量およびCO2 削減量を推計している.6節は,太陽熱の推計集熱量と代替エネルギーの節約量およびCO2 削減量を推計している.7節は,

2.2004年度 「特色ある教育」報告書「

2.1 はじめに

追手門学院大学の2004年度「特色ある教育」プロジェクトに、「

環境問題の内、地球温暖化対策を市民の立場から何ができるのかを考えました。温暖化ガスを発生しないエネルギー源として、太陽光および太陽熱を活用する機器を住宅に設置する政策は、石油危機以来、機器の開発に政府が補助金を出して推進してきた政策です。このエネルギー対策において、太陽熱の方が先行して全国の家庭でかなり普及しましたが、90年代あたりから減少傾向にあります。原油価格が歴史的に低下したため家庭は太陽熱より電気ガスを直接使っていたのだと推測されます。太陽光の場合は、90年代半導体の使用が飛躍的に増加し、太陽光のセルを製造するコストが下がったため、家庭が住宅に設置するコストが下がりました。同時に、国の「ニューサンシャイン計画」により、太陽光・太陽熱機器に補助金が給付されることになり、90年代から徐々に設置件数が増加していきました。

地球温暖化対策は、フロンガスのオゾン層破壊を防止する国際取り決めが成立して以来、次の課題として議論され、1997年京都議定書として取りまとめられました。条約が発効すれば、炭酸ガス発生量に目標値が設定され、それを達成する義務が生じます。2000年代に入りやはり年平均気温は上昇しているし、気候変動が自然災害を多発させ、温暖化傾向は確かになってきました。

以上は、西村ゼミの演習において、毎年誰かが卒論レポートで書いてきた認識です。地球温暖化問題は、いろいろの立場から考えることができる、究めて学際的および市民的課題であると思います。しかし、私たちは、この問題に対して、経済学の立場から、京都議定書の義務を達成する、さらに、やがてくる原油資源等の枯渇に対応する市民の経済防衛手段は何かと考えると、日本は、長い時間をかけて、政策の原点である太陽光および太陽熱を活用する機器を住宅に設置する政策を維持することが、国益にかなうエネルギー政策の一部であると認識するようになりました。

私は、

2.2 実地調査の実施経過

4月、プロジェクトの趣旨を演習Iの新3回生21名に説明し、まず、太陽光発電のしくみと製品を文献によって、理解することを5月まで宿題を出し、レポートを提出させました。その間、学生に

6月に入り、実地調査のための調査紙やボードなどの準備をし、第1種低層住居専用地域が本学の隣にあるので、テストしてみました。結果は、既設の太陽光発電実施住宅は1戸あり、太陽熱機器のある住宅は3戸ありました。しかし、太陽光発電可能かの判定は、かなりバラツキがありました。そこで、可能性が低い住宅の屋根の写真を撮り、判定基準を合わせることにしました。後は、夏休み中に、残りの第1種低層住居専用地域を各戸判定して、調査紙の地図にマークすることにしました。以下、2004年中に実施した実地調査の概要です。

第1回 茨木サニータウン 7月29日 10時~13時30分

夏休みに入り、集合場所には、学生が16名集まりました。茨木サニータウンは、

第2回 北

9月に入り、集合場所には、学生が11名集まりました。北

第3回 南

休日でしたが、集合場所には、学生が10名集まりました。北

10月は、太陽光発電の推計方法について研究することに取りかかり、京セラ株式会社のホームページから発電電力量の解説を皆で勉強しました。残りの地域は、学祭をはさんで学生の時間が取れませんでした。

第4回 玉瀬町 11月18日 12時~17時

この日は、これまで調査をしたことがない学生で行うことにしました。5名が集合し、あいにくの雨で調査紙が濡れるのでカバーを調達し、傘をさして調査をしました。

あと、戸数の少ない地域が残っていますが、冬休みや秋学期の試験に入るので、2月の春休みに全ゼミ生で調査します。

この実地調査をしてみて、学生は気の合う学生を班にしたのが効率的で良かったと思います。また、各班との連絡は、携帯電話を全員がもって、私の指示を各班のリーダーに伝えるとメンバーに伝わり集合場所に時間的ロスなく集まれました。調査用の地図はゼンリン電子住宅地図『デジタウン

第5回 稲葉町、大池2丁目、並木町 2005年3月5日13時~15時30分

まだ調査を体験したことのない学生を含め、4名が集合し、稲葉町、大池2丁目、並木町を調査しました。

2.3 製品説明会および売電量の経過説明会

メーカーと関西電力株式会社を訪問し、製品の推計方法と売電契約戸数および売電量などを教えていただく準備を各班の1名に順番に担当させ、交渉を行いました。

まず、太陽光については上位2社にお願いしましたが、良い返事は得られませんでした。そこで、太陽熱の推計に切り替えて、太陽熱の日本電気硝子株式会社にプロジェクトの趣旨を説明し、製品の説明と推計方法について教えていただくことをお願いいたしました。

第1回 9月13日 日本電気硝子株式会社建材事業部ソーラー室の担当主任さんが本学に来校され本学LL教室にて、太陽熱利用の温暖化対策としの効果を説明され、次に真空式ソーラー温水器の説明と集熱量の計算方法を教えていただきました。そのあと、ゼミ生16名が1問1答で、主任さんに答えていただきました。真空式ソーラー温水器の原理も始めて理解でき、推計に必要なデータの見当がつきました。

太陽光の方もやはりメーカーの説明を聞かないと文献だけでは理論だけになると思い、京セラ株式会社に次の班に対応させましたら、本社で製品の説明と推計方法を教えていただけることになりました。今回から感想を学生から書いてもらいました。

第2回 10月28日 私とゼミ生5名が京セラ株式会社本社を訪問し、ソーラーエネルギー統括事業部マーケティング部企画課の責任者さんに、2時間にわたって経済学部のために作成された 資料で講義していただきました。そのあと、ゼミ生の1問1答に、責任者さんに答えていただきました。これで、屋根の向きおよび角度の問題と発電量の計算式も理解できました。また、この市場は離陸期を迎えているとのお話で、プロジェクトの意義はあると思いました。講義が終わり、京セラ製品の展示館を見学させていただき、太陽電池モジュールは半導体と原料が同じで半導体の製品製造が多い企業ほど太陽電池モジュールの生産量が多いのだろうと思いました。

講義を聞いた学生の感想

太陽光発電について今まであまりわからなかったことが今回の京セラさんの用意して下さった資料と説明で結構理解できたと思います。文系なのであまり計算などはわかりませんがかなり参考になりました。こちらの質問にも丁寧に回答していただいて、他社の製品との比較も聞けたので大変感動しました。

京セラ訪問で製品については、学生は現物も見て現実感がでてきましたが、残る課題は、

第3回 12月16日 私とゼミ生7名が関西電力株式会社高槻営業所を訪問し、お客さまセンター リビング営業の主任さんに1時間、太陽光発電の契約と買取額の資料をもとに説明をしていただきました。毎年、契約数および買い取り量は増加していました。電力業界の競争についても教えていただきようやく私たちのプロジェクトも経済的評価に到達しました。

説明を聞いた学生の感想

今、勉強している太陽光発電についての契約件数の推移や電力の購入金額が分かり大変

参考になりました。そして、貴社の取組状況、将来のことなどが分かってよかったです。

実にためになりました。今の電力がどんなものかなんとなく分かりました。しかし途

中の京都議定書の話とかはほとんどわからなかったのでもっと勉強すべきだと思いました。

今まで聞いたことをふまえてレポートを頑張りたいと思います。

電力の買取量が年々増えていることに驚きました。また、ウラン再処理の話は前日に報

道ステーションの特集を見ていたので、とても興味が増しました。そして、今回の話はと

てもためになり再考したいと思います。

電力会社は、他の会社が考えないような環境問題に取り組んでいるし、電気料金が原価

主義など難問に突き当たっていると思った。ただ環境を守る自尊心がでてきそうで憧れた。

電力の買取など詳しく知ることができ、これからの参考にさせていただきます。電気は

私たちにとってなくてはならないものになっているので、電気を無駄使いしないように

気をつけたいと思います。

最後に、1月20日に、太陽電池を搭載した住宅を販売するセキスイハイム大阪 本社訪問を訪問し、これでこのプロジェクトに関する基礎的な研究は終わりました。

第4回 1月20日 私とゼミ生3名は、セキスイハイム大阪株式会社を訪問し、営業企画部係長さんから、太陽光電池を施行した住宅の工事費と普及率が上がると工事費は下がるかなどをお聞きしました。係長さんからは、セキスイハイムの実績は増加していて、1KW当りの工事費は下がっていること、設置後、顧客の売電効果によって節電するようになるというアンケート結果も教えていただきました。私は、電気を室内でどう利用するかは、建物の構造・材質に大きく依存する一方、空気循環も設計に考慮する必要があると思うようになりました。私たちは、補助金にしばられて3KWにこだわってきましたが、屋根を最大限利用する方向で工事すれば、工事費もそれほど増加しないし、パネル単価も大量生産で下がるだろうし、売電量が増加して、機器の減価償却がさらに早まるのではないかと思うようになりました。

説明を聞いた学生の感想

普及率や工事費など、込み入った内容もお話いただき、大変参考になりました。

太陽光発電で光熱費がゼロになるだけでなく電気を売ることで収入が入ってくるので経

済的な効果が大きいと感じました。そして、太陽パネルのコストも50万円に下げたことを

聞いたとき授業というのも忘れて話に聞き入っていました。なぜなら、企業が成長を遂げ

るには努力の裏にリスクを背負っていると感じた瞬間だったからです。授業に関係なく自

分自身がタメになる説明会だったなと感じています。

セキスイハイム様が太陽光発電について住宅に普及させることに積極的に取り組んでいらっしゃることがよくわかり、とても勉強になりました。地球環境のことを考え、これからも太陽光発電がもっと普及できるように私たちも勉強をがんばります。

2.4 調査結果と航空写真との比較

調査地域に対しては、2003年の撮影の航空写真を購入しました。半数の学生に2005年の2月、学内会社説明会の期間にゼミ生に集合してもらい、調査結果と航空写真と比較してもらいました。目視では見逃すのは、傾斜のある地域と道路が狭く込み合っている地域です。貸しアパートも混在し、空き家もありました。私たちの評価基準では、正確ではないことがわかりました。一部地域では調査漏れがあり、航空写真のデータを調査結果に入れました。

2.5 おわりに

ほぼ1年間を振り返ると、ゼミ生20名とこのプロジェクトを通じて、工学的な分野に挑戦して経済学的な評価に到達できるところまで近づいたと思います。また、メーカーおよび関西電力の方々の親切な対応に、ゼミ生ともども感激しました。ゼミとしては、演習本来の指導はありますが、課外活動で以上のような体験を通じコミニュケイションが良くなり、お互いの時間のできる範囲で協力することができるようになりました。

注)本項は、2005年1月14日に大学へ提出した報告書に、報告できなかった年度内の活動を加えて、個人情報をはずしました。

2.2004年度 調査報告書

3.調査地域の選択

3. 1 調査地域の選択基準

私たちは,

画法にもとづいて,用途地域を選択基準の第一候補とした.

住居に適した用途地域は,建築基準法第48条および都市計画法第8,第9条に,7種類規定されている.すなわち,第一種低層住宅専用地域,第二種低層住宅専用地域,第一種中高層住宅専用地域,第二種中高層住宅専用地域,第一種住宅地域,第二種住宅地域,準住居地域の用途地域である.

建築基準法(用途地域48条)では,次のように第一種低層住居専用地域が定義されている.「第一種低層住居専用地域内においては,別表第2(ぃ)項に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない,ただし,特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りではない」.

別表第2(ぃ)項 用途地域内の建築制限

第一種低層住居専用地域内に 一 住宅

建築することができる建築物 二 政令で定める兼用住宅 (令第130条の3)

三 共同住宅,寄宿舎又は下宿

四 幼・小・中・高の学校,図書館

五 神社,寺院,教会など

六 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホーム

七 公衆浴場

八 診療所

九 巡査派出所,公衆電話所,政令で定める

公益上必要な建築物(令第130条の4)

十 前各号の建築物に付属するもの(政令で定める

ものを除く)(令第130条の5)

さらに,都市計画法(都市計画法 9条1項)において,第一種低層住居専用地域は,「第一種低層住居専用地域は,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする」と定義されている.

各用途地域は,各種の規制がなされている.すなわち,建築基準法では,建蔽率,容積率,高さ,中高層建物の日影規制などが規定されている.各区分において,それらの数値を超えることはできない.さらに,都市計画法によって,建蔽(けっぺい)率,容積率,高さ,中高層建物の日影規制などは,各都市で独自に数値を定めることができる.

建築基準法に定められた建蔽率,容積率,高さ,中高層建物の日影規制の順に各規制の定義を示し,その意義を述べる.各表中の数値は,

① 建蔽率(建築基準法53条)

建蔽率の定義は,「建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合において

は,その建築面積の合計)の敷地面積対する割合(以下「建蔽率」という.)は次の各号に

掲げる区分に従い,当該各号に定める数値を超えてはならない.」である.建蔽率を式で表

すと,建蔽率=建築物の建築面積/敷地面積である.建蔽率の意義は,良好な住居の環境

を保護するための空地を確保することである.

建築基準法53条でいう区分は6つあるが,本報告書が関係する用途地域はその内,区分

一と二である.区分一は表1の第一・二種低層住宅専用地域および第一・二種中高層住宅

専用地域であり,区分二は,第一・二種住宅地域および準住居地域である.用途地域別の建蔽率は都市計画区域で定める事ができるので,

表 1

注)ただし花園2丁目・白川2丁目は0.6である.

② 容積率(建築基準法52条)

容積率とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう.同一敷地に二つ以上の建

物がある場合は、その延べ床面積の合計に対する割合である.容積率を式で表せば,容積

率=建築物の延べ面積/敷地面積である.容積率の意義は,都市計画区域内における空地

を確保する建蔽率の制約条件のもとで,都市空間の高度利用化を促進させることである.

容積率の数値は建蔽率と同じ区域区分において,都市計画によって定められる.

表 2

注)ただし花園2丁目・白川2丁目は1.5である.

③ 高さ(建築基準法55条1項および2項)

「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さは,10

m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超

えてはならない」. 「前項の都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第

一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては,その敷地内に政令で定

める空地を有し,かつ,その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって,特定

行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限

度は,同項の規定にかかわらず,12mとする」.

建築物の高さに限度を定める意義は,良好な住宅環境を害するおそれがない高さを限度

とすることである。

表 3

注)χは境界線からの水平距離を表す.

④ 隣地に対する後退距離と高さ

建築物の部分は,敷地の外壁から距離をおいて建築すること,前面道路に対する斜線

制限,北側の隣地に対して斜線制限,隣地境界線が段差をもつ場合斜線制限をすること

によって,敷地周辺の隣地および道路に対して,建築物を後退ないし傾斜をつけて空間

を空けるようにしている.表3は

外壁の後退距離(建築基準法54条1項および2項)

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては,建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は,当該地域に関

する都市計画において定めるとき, 1.5m又は1mとする.

道路斜線制限(建築基準法56条1項)

道路幅員によって,建築物の高さが制限される.前面道路の反対側の境界線からの水

平距離(適用距離)までは,道路幅に指定の数値をかけた勾配で,建築物の高さが斜線を付

けるように制限される.道路斜線制限の意義は,「空地的役割を果し、日照・通風・採光

等のように供すこと(「建築基準法の解説 四訂版」,92ページ)である.

北側斜線制限(建築基準法56条1項3号)

第一・二種低層住居専用地域内の建築物においては,真北方向の隣地境界線から5mの

高さより,1:1.25の勾配で,第一・二種中高層住居専用地域内の建築物においては,

10mの高さより,同じく1:1.25の勾配で北側斜線制限がある.北側斜線制限の意義は,

北側にある敷地の日照・通風・採光等を配慮したものである.

隣地斜線制限(建築基準法56条1項)

「前面道路による斜線制限が道路面を基準にして規制されているのに対して,隣地斜線

制限は隣地境界線上のある一定の高さを起点として斜線制限を加えるものである(「建築

基準法の解説 四訂版」,105ページ)」.

⑤ 日影規制(建築基準法56条の2)

本報告書に関係する表4の地域にある建築物は,冬至日の真太陽時による午前8時から

午後4時までの間において,それぞれ平均地盤面からの高さの水平面に,敷地境界線から

の水平距離が5mを超える範囲において,地方公共団体が指定する時間以上日影となる部分

を生じさせることないようにしなければならない.

日影規制の意義は,市街地が高層化する中で,日照権を,基準を定めて確保をし,土地

利用の高度化による環境劣化を防ぐことにある.われわれは,日照を利用する機器を設置

し,その経済的利益を測定しているので,日影規制より,建築物の屋根に日陰を生じるか

が問題である.その意味では,建築基準法の日影規制よりは測定面の高さは高い.この経

済的利益が重視されるのであれば,測定面を屋根として,1年中,全日,陰を生じさせては

いけないか,または公正な代償を相手側に支払うことも考えられる.

諸規制を比較検討すると,

① 用途制限がもっとも厳しい.

② 建蔽率,容積率,高さ,(隣地)斜線制限,日影規制,中高層建物の日影規制の

数値が最も低い.

③ 第二種低層住宅専用地域は,

以上の事から、第一種低層住居専用地域は、太陽光パネルを設置するのが、他の地域に比べて最も条件がよい.

![]()

表 4

3. 2 調査地域の町名と位置

図 2

3. 3 住宅の評価基準

太陽光の場合,住宅の評価基準は, 1)屋根の面積を3KW以上発電可能な面積とする,

2)方向および3)屋根の形では判定基準を以下のように決め,調査員には,屋根の形は特

徴的な屋根を写真にとって渡したが,のちに,以下の図2を渡した.

1) 3KW可能な面積

次の3社の太陽電池カタログから,3kW太陽電池容量では,次の設置面積が必要である.

シャープ製LN300-ND150AM注1)太陽電池容量3.00kW 太陽電池面積 23.1㎡

(多結晶:最大出力150W)

京セラ製 太陽電池容量3.00kW 太陽電池面積 23㎡

三洋製PVS-18G73167W注2) 太陽電池容量3.01kW 太陽電池面積 21.3㎡

したがって,縦4m横5mで20㎡であるから,目視で屋根がその広さを持つものを可能とした.

注1) システム機器希望小売価格1,670,400円(消費税等及び配送・設置・付帯工事などの諸費用は含んでいない).シャープ株式会社 新製品ニュース「住宅用太陽光発電システム」2003年5月号.

注2)標準機器価格2,308,000円(税別).三洋ソーラーエナジーシステム株式会社「住宅用太陽光発電システム総合カタログ」2003年3月号.

2)方向 南を可能とし,北西,北東方向は不可能とした.

3)屋根の形 南傾斜型・平面型を可能とし,東西型,南面小型を不可能とした.

調査員が住宅の評価基準として用いた図は図2のようになる.図2において○印は太陽光発電可能な住居である.×印は不可能と判定した.

太陽集熱器の場合,日本電気硝子製の真空貯湯型ソーラーシステムSP4-2400を3台,保有水量240ℓを使えば,集熱器面積は,1.64☓3=4.92(㎡)である注3).太陽集熱器は,全戸設置可能とした.

注3)日本電気硝子株式会社建材事業本部ソーラー室「真空ソーラーシステム」2004年3月.

図3 屋根の面積・形・傾斜・方向

4. 調査地域の調査結果

4. 1

本報告書の2節で述べているように,2004年および2005年にかけて,

て経済的利益に差があるためかもしれない.

4.2 航空写真との照合結果で修正

デジタル・アース・テクノロジー株式会社(Digital Earth Technology)の航空写真「デジタル航空写真データ(

DET社の撮影は2003年5月~10月であるので,その後われわれの調査期間に建設等で変化しいる場合もある.2004年の調査地域で調査結果と比較した.結果は可能不可能に若干誤差が出る.太陽電池の設置戸数に変化はないが,太陽熱利用の温水器は,比較的小さく,北側の道路からは見えない場合があり,追加している.一部地域,北春日4丁目において,調査漏れがあったので航空写真で確認したデータを使用した.この地域は,数戸太陽電池を設置する住宅が調査時点であった.

図4 太陽熱温水器

第5図 太陽光パネル

図4において,上部の左端の住宅と右端の住宅にそれぞれ黒い箱状のものが識別できる.実際はカラーでブルーにそれぞれ識別できる.図5において太陽電池が北東から南西の方向に黒ぽっく識別できる.

表 5

|

|

○ |

◎ |

☓ |

計 |

H |

|

各町名 |

可能 |

電池有 |

不可能 |

戸数 |

温水器有 |

|

山手台1丁目 |

175 |

7 |

52 |

234 |

6 |

|

山手台3丁目 |

185 |

3 |

175 |

363 |

10 |

|

山手台5丁目 |

249 |

3 |

102 |

354 |

5 |

|

山手台6丁目 |

202 |

2 |

91 |

295 |

2 |

|

山手台7丁目 |

175 |

7 |

112 |

294 |

10 |

|

西安威2丁目 |

94 |

1 |

24 |

119 |

3 |

|

室山1丁目 |

6 |

1 |

80 |

87 |

2 |

|

西福井3丁目 |

28 |

1 |

45 |

74 |

2 |

|

花園2丁目 |

230 |

3 |

85 |

318 |

3 |

|

太田3丁目 |

26 |

5 |

38 |

69 |

1 |

|

|

70 |

12 |

93 |

175 |

3 |

|

北春日丘1丁目 |

467 |

6 |

153 |

626 |

6 |

|

北春日丘2丁目 |

421 |

4 |

56 |

481 |

4 |

|

北春日丘3丁目 |

82 |

1 |

8 |

91 |

2 |

|

北春日丘4丁目 |

137 |

1 |

269 |

407 |

1 |

|

南春日丘1丁目 |

90 |

2 |

205 |

297 |

4 |

|

南春日丘2丁目 |

166 |

1 |

65 |

232 |

2 |

|

南春日丘3丁目 |

193 |

5 |

67 |

265 |

1 |

|

南春日丘4丁目 |

45 |

0 |

44 |

89 |

0 |

|

南春日丘5丁目 |

156 |

4 |

158 |

318 |

1 |

|

南春日丘6丁目 |

137 |

4 |

136 |

277 |

1 |

|

南春日丘7丁目 |

93 |

0 |

36 |

129 |

1 |

|

稲葉町 |

131 |

0 |

221 |

352 |

1 |

|

並木町 |

195 |

1 |

62 |

258 |

5 |

|

玉瀬町 |

343 |

6 |

284 |

633 |

8 |

|

大池2丁目 |

437 |

1 |

237 |

675 |

5 |

|

大同町 |

108 |

1 |

34 |

143 |

1 |

|

鮎川3丁目 |

215 |

3 |

62 |

280 |

1 |

|

白川1丁目 |

163 |

4 |

5 |

172 |

0 |

|

白川2丁目 |

261 |

2 |

68 |

332 |

1 |

|

総計 |

5280 |

91 |

3067 |

8439 |

92 |

|

普及率(%) |

|

約1.1 |

|

|

約1.1 |

|

可能性率(%) |

62.6 |

|

|

|

100 |

注)彩都3丁目・4丁目・5丁目・6丁目は除く.

4.3 関西電力の資料との比較

関西電力高槻営業所において,ゼミ生に説明された資料から,営業所管内の太陽光発電の契約数をもとに,普及率を計算した.また,売電量の平均値およびその価格,平均の電力使用量を計算してみた.

表 6 高槻営業所管内の太陽光契約者と一般契約者の比較

|

|

契約口数 |

太陽契約数 |

販売電力 |

購入電力 |

購入金額 |

円/kW |

|

H14 |

108177 |

358 |

435797623 |

586824 |

14264640 |

24.3 |

|

H15 |

109938 |

631 |

418482250 |

964464 |

22726728 |

23.5 |

|

H16 |

― |

998 |

― |

1784856 |

― |

― |

1.一般契約者と太陽光契約者の比率は,

平成14年 0.33%

平成15年 0.57%

2.一般契約者一口当りの年間平均販売電力は,

平成14年 4,028.8kWh

平成15年 3,806.5kWh

5.1節で計算する太陽光発電の推計量は3,097.8kWhであるから,3kWの太陽電池容量では平均的に不足することがわかる.

3. 太陽光契約者の売電量は,平均して,

平成14年 1639.2kWh

平成15年 1528.5kWh

であった.年間の消費電力と比較すると,それぞれ,40.7%,40.2%であり,太陽光発電が電力会社の発電量に対して貢献度がかなり大きいことがわかる.

5.太陽光発電量の推計

5.1 発電量の推計式

『太陽光発電計画マニュアル』104~105ページによれば,太陽光発電技術研究組合の発電量の算出式(1994年)は次のとおりである.

年間発電量 EP =(PAS・HA・K)/GS☓365=PAS・HA・K ☓365

ここで,各記号は次のように定義される.

PAS :標準状態における太陽電池アレイ出力(アレイ容量)[kW]

HA :1日平均アレイ面日射量[kWh/㎡・日]

K :総合設計係数(0.65~0.8程度,約0.7)

GS :標準状態における日射強度[kW/㎡]=1 kW/㎡

これら記号の定義には,さらに,補足説明が必要である.まず,アレイは,太陽電池のモジュール(1枚)をつなぎ合わせて大型パネルにしたものをいう.アレイ容量は,われわれが3kWといったときの出力をいう.これは,次の国際的な標準試験状態が定められており,そのもとで出力が測定される(『太陽光発電計画マニュアル』234ページ).

太陽電池温度 :25℃

分光分布 :基準太陽光

放射照度 :1000W/㎡

『ソーラーシステム標準気象データ及び給水温度』の3ページにあるISOの定義によると日射強度は,或る表面の単位面積上に入射する瞬間的放射エネルギーで,単位は[W/㎡]であり,記号はGであり,GSと用語は同じである.

次に,日射量は,「一定時間,例えば1時間・1日等の間に或る表面の単位面積上に入射する日射強度の積算値,即ち積算日射量を表わし,単位は[MJ/㎡]で表現する」.記号はHである.太陽光の場合は,1kWh=3.6MJによってジュール(J)から,ワット時(Wh)に換算できる.実際の発電量の推計では,NEDO「全国日射関連データマップ」平成9年度調査報告書 NEDO-NP-9703から測定地に最も近い地点を選び,そのデータを使う.NEDOのデータは,http://www.tech.nedo.go.jp/からダウンロードできる.1961年から1990年の30年間平均の推定値である.この点,温暖化が進んでいるとみられる近年のデータと比較すると違いが出るのか見るため,本報告書では,2001年の

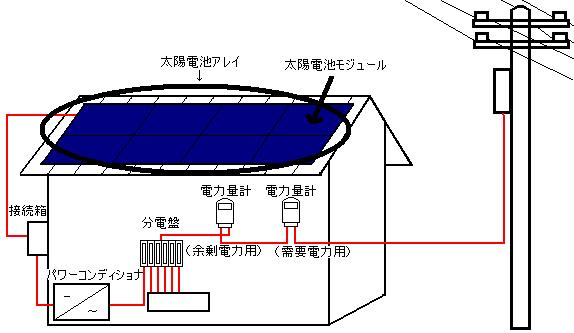

図6 太陽光発電から売電までの経路

太陽光電池を住宅に設置すると,図6にあるような経路を通って,電力会社の系統に連系する.

京セラのホームページにおいて,上述の推計式よりはるかに詳細な発電量の計算式がある(http://www.kyocera.co.jp/ solar/pvh/points/hatsuden/explain.htm 2004/10/26)ので,この推計式を用いて推計する.

発電量=平均日射量×システムの太陽電池容量×素子温度の上昇による損失

×設置方式による温度上昇への影響

×その他、配線、受光面の流れ、逆流防止ダイオードによる損失

×パワーコンディショナ

(パワーコンディショナとは直流電力を交流電力に変換する機器)

EP =PAS・HA・K ☓365と比較するとKの総合設計係数にあたる部分が詳しくなっている.

平均日射量は太陽電池の設置角度と設置の方位度によって変化する.京セラの計算式を使って年間発電量を計算した.表7にその結果が表されている.NEDO「全国日射関連データマップ」平成9年度調査報告書 NEDO-NP-9703から,

システムの太陽電池容量すなわち太陽電池モジュールの公称出力は,われわれの場合3KWである.素子温度の上昇による損失は、京セラのシミュレーションにおいて「12月~2月」は10%,「3月~5月」および,「9月~11月」は15%,「6月~8月」は20%である.

設置方式による温度上昇への影響は,京セラのシミュレーションにおいての影響係数で,「陸屋根方式」は1.02,「屋根材型」では0.98である.その他配線,受光面の流れ,逆流防止ダイオードによる損失は,京セラのシミュレーションでは,8%として計算している.

パワーコンディショナの変換効率は製品「エコノライン302および402」で93.5%

製品「エコノラインEX」は94.5%である.以上を①から⑨まで整理すると,次のようになる.

①平均日射量(設置角度と方位角によって日射量は変わる)単位(kWh/㎡)・月

②システムの太陽電池容量

③月の日数

④素子温度の上昇による損失

⑤設置方式による温度上昇への影響「陸屋根方式」

⑥その他、配線、受光面の流れ、逆流防止ダイオードによる損失

⑦影の影響による損失係数(なければ1.00)

⑧エコノナコード圧力ユニット(エコノナコード圧力ユニットを使用しない場合は,1.00)「エコノライン302及び402」

⑨パワーコンディショナ

⑩推計発電量

以上から,推計発電量は

⑩=①×②×③×④×⑤×⑥×⑦×⑧×⑨

と表せる.年間発電量は,⑩の列を合計すると,3,097.8kWhである.

われわれが計算した結果は,同じ日射量のデータを使った京セラマーケティング部企画課の計算値2,985kWhより少し大きい結果となった.

表 7 年間発電量の推計計算表

|

|

① |

② |

③ |

④ |

⑤ |

⑥ |

⑦ |

⑧ |

⑨ |

⑩ |

|

1月 |

3.01 |

3 |

31 |

0.90 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

221.0 |

|

2月 |

3.23 |

3 |

28 |

0.90 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

214.2 |

|

3月 |

3.87 |

3 |

31 |

0.85 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

268.4 |

|

4月 |

4.44 |

3 |

30 |

0.85 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

298.0 |

|

5月 |

4.6 |

3 |

31 |

0.85 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

319.0 |

|

6月 |

4.02 |

3 |

30 |

0.80 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

253.9 |

|

7月 |

4.18 |

3 |

31 |

0.80 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

272.8 |

|

8月 |

4.73 |

3 |

31 |

0.80 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

308.7 |

|

9月 |

3.93 |

3 |

30 |

0.85 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

263.7 |

|

10月 |

3.74 |

3 |

31 |

0.85 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

259.4 |

|

11月 |

3.11 |

3 |

30 |

0.85 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

208.7 |

|

12月 |

2.86 |

3 |

31 |

0.90 |

1.02 |

0.92 |

1.00 |

0.935 |

1.00 |

210.0 |

合計発電量 3,097.8

注)京セラ資料から,①の日射量はアレイ角27度 方位角0度の場合、場所は

5.2 枚方の日射量データ

前項の平均日射量データ「全国日射関連データマップ」は,実際の太陽電池設置の際,推計発電量を計算するために用いられている基準データになっている.当然,実際設置したデータとは違いが出てくる.そこで,太陽光発電システム評価技術の研究開発のサイトhttp://www.pvsystem.netにおいて,

表 8 豊中と枚方の月平均日射量

|

月 |

1月 |

2月 |

3月 |

4月 |

5月 |

6月 |

|

|

枚方 |

55.806 |

78.685 |

102.799 |

145.871 |

140.935 |

131.561 |

|

|

豊中 |

93.31 |

90.44 |

119.97 |

133.2 |

142.6 |

120.6 |

|

|

|

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

年間日射量 |

|

|

173.892 |

145.17 |

114.5 |

92.334 |

75.949 |

65.609 |

1323.11 |

|

|

129.58 |

146.63 |

117.9 |

115.94 |

93.3 |

88.66 |

1392.13 |

図 7 月平均日射量のNEDOと2001年の比較

5.3 太陽光エネルギーのCO2削減量

太陽光エネルギーの炭酸ガス削減効果について,京セラマーケティング部企画課のセミナー資料では,太陽光発電量の石油換算量とCO2削減量の換算式は,それぞれ,『NEDO導入ガイドブック』平成10年3月と『太陽光発電評価の調査研究』平成9年3月によるとあった。結果は次のとおりとある.

推定発電量 3,000kWh 石油削減量 729ℓ/年 CO2削減量 533.9kg-C/年

算出条件は,

石油熱量換算: 9,250kcal/ℓ

発電に必要なエネルギー: 2,250kcal/kWh

必要な石油量: 2,250÷9,250=0.243ℓ/kWh

である.したがって,3,000kWhであれば,0.243☓3,000=729ℓである.われわれの推計式では3,097.8 kWhであったから,0.243☓3,097.8=752.6ℓである.

CO2削減量については,金山公夫・馬場 弘『ソーラーエネルギー利用技術』p251 に,エネルギー種別発熱量あたりCO2排出係数が,表8のとおり示されている.その出典はないが,金山のCO2排出係数は,NEDO『太陽光発電評価の調査研究』平成9年3月のp37表2.2-8「電気事業用発電電力の一次エネルギー種別消費量とCO2排出量(1990年度)」のCO2排出原単位g-C/Mcalの数値とほぼ一致する.例えば,

NEDO 軽油 78g-C/Mcal=(78÷1,000)☓1,000kg-C/Gcal=78 kg-C/Gcal

金山 軽油 78.4 kg-C/Gcal

したがって,表8の換算表を使うと

CO2削減量= 発熱量×CO2排出係数

から,CO2削減量=(2,250kcal/kWh)×3,097.8 kWh☓79.1(A重油)

÷ 1,000,000kg-C/kcal=551.3 kg-C

である.京セラのセミナー資料の削減量は,もともと,532.8 kg-Cであったが,上の換算式で計算しなおした.誤差は少ない.

表8 エネルギー別発熱量あたりCO2排出係数

|

エネルギー種別 |

|

発熱量あたりCO2 |

エネルギー種別 |

|

発熱量あたりCO2 |

|

|||||||

|

|

|

|

排出係数kg-C/Gcal |

|

|

|

排出係数kg-C/Gcal |

||||||

|

ガソリン |

|

|

76.6 |

|

B・C重油 |

|

|

81.1 |

|

||||

|

灯油 |

|

|

77.5 |

|

LPG |

|

|

68.3 |

|

||||

|

軽油 |

|

|

78.4 |

|

電力 |

|

|

152.4 |

|

||||

|

A重油 |

|

|

79.1 |

|

都市ガス |

|

|

58.4 |

|

||||

1Gcal=1,000,000kcal=1,000Mcal,G:ギガ=10億,M:メガ=100万

出所:金山公夫・馬場 弘『ソーラーエネルギー利用技術』p251.

6.太陽熱の集熱量推計

6.1 集熱量推計式

高校の物理の教科書が教えるように,t1 ℃の水をt2 ℃にするための熱量Qは,次の関係式がある.

Q=C☓(t2-t1)

ここで,Q:熱量[J(ジュール)] 1cal=4.1868J,C:熱容量[J/K],K(ケルビン):絶対温度.熱容量は,C=mc ,m:質量[g,kg],c:比熱[J/g・K]で定義される.

真空式集熱器を使用する側から考えると,到達温度をt2 ℃とし,水道の給水温度をt1 ℃とすれば,日射量から有効に吸収された熱量をQとすると,t2=Q/C+t1となる.

日射量は,「一定時間,例えば1時間・1日等の間に或る表面の単位面積上に入射する日射強度の積算値,即ち積算日射量を表わし,単位は[MJ/㎡]で表現する」という定義であるから,時間間隔⊿に依存した量である.したがって,到達温度を目標にすると,時間間隔⊿ごと(たとえば,1時間)に,日射量から有効熱量を計算しQ s とすれば,

t2s=Q s/C+t1sー1,s=5,・・・,19.

もし,曇天や雨の日で,日射量が十分なければ,別の熱源を使用しなければならない.その量は,CO2削減量から,差し引かなければならない.今回の報告書でいつまでも解答が見つからなかったのは,使用者側の目的が給湯であるため,季節によっても違うであろうが一定の給湯量は太陽熱利用であろうが他の熱源であろうが使用することをどう評価するかであった.今後,良い方法が考えられているのか課題として残るが,日本電気硝子株式会社の資料およびカタログから集熱量の推計を得て,CO2削減量を計算した.

太陽熱の集熱量は,太陽光の場合と同様に,日射量によって決まる.今回の報告書では,日本電気硝子株式会社の真空貯湯型SP4-2400のデータを用いて集熱量推計とCO2削減量を考えた.日本電気硝子株式会社建材事業本部ソーラー室のカタログS057DA3C MAR’04のp9によると,大阪の集熱量は1パネル当たりの年間集熱量は1,066Mcalである.3パネルでは,3,198 Mcalである.

真空貯湯型SP4-2400の保有水量240ℓ,集熱器面積は,1.64☓3=4.92(㎡)であった.

太陽光発電と比べて,太陽熱を利用するほうが効率ははるかに良い.しかし,冬季や曇りの日では,太陽熱は,熱の損失を考慮すれば,50℃以上の使用に耐える到達温度を達成できない.真空式の既製の集熱器を改造した性能研究があるので,真空式の集熱器では夏季の晴天日ではどのような状態になるのか,金山公夫・馬場 弘・遠藤 登・趙 春江・川上英樹・梅津将広「真空二重ガラス管を用いた半強制循環式集蓄熱・給湯・暖房システムの開発 その3」p.41図3ユーティリティタイプ半強制循環の実験結果,または金山公夫・馬場 弘『ソーラーエネルギー利用技術』p.82図4.29より,1994年7月21日のグラフを見よう.場所は,

図8を見ると,ガラス管内温度が最高温度に到達するのは,南中時以降であり,日没以降の熱量の損失が緩やかである.冬季の場合,1995年2月7日同様の実験がなされている.外気温は-20℃からでスタートし,零下3~4℃で日没を迎えている.しかし,到達温度は40℃近く到達し,緩やかに温度低下が見られる.

図 8 実験結果の概略図

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

時 刻 (h)

6.2 太陽熱エネルギーのCO2 削減量

日本電気硝子株式会社の資料から大阪の集熱量は,3,334,000kcal/年である.日本電気硝子建材事業本部ソーラー室の集熱量の代替エネルギー削減量とCO2削減量の換算表は次のとおりであった.データの出典は(社)ソーラーシステム振興協会とNEDOである.

表9 集熱量の代替エネルギー削減量とCO2削減量の換算表

年間集熱量 3,334,000kcal/年

|

|

LPG |

都市ガス |

灯油 |

深夜電力 |

|

㎏ |

㎥ |

ℓ |

㎾h |

|

|

節約量 |

347 |

379 |

471 |

4,846 |

|

節約金額 |

134,055 |

59,482 |

21,191 |

33,922 |

|

CO2削減量 kg-C |

1,042 |

743 |

1,173 |

1,832 |

|

|

||||

|

発熱量 kcal/・ |

12,000 |

11,000 |

8,850 |

860 |

|

単価 \/・ |

386 |

157 |

45 |

7 |

|

ボイラー効率 % |

80 |

80 |

80 |

80 |

|

CO2発生量 kg-C/・ |

3 |

1.96 |

2.49 |

0.378 |

6.1項で求めた,

したがって,表9から,都市ガスをもちいた節約量は,3198000÷11000÷0.8=363㎥と計算できる.CO2発生量は1.96kg-C/㎥であるから,CO2削減量は,363×1.96=711.48 kg-Cである.

7.太陽光・太陽熱の統合

第一種低層住居専用地域では,太陽光推計発電量が281,827kWであり,CO2削減量が50,168.3+65,456.2=115,624.5 kg-Cである.

第一種低層住居専用地域において,太陽光発電の可能な住宅が設置し,集熱器を全戸設置すれば,太陽光推計発電量が3,097.8×5,280=16,356,384kWであり,CO2削減量が,551.3×5,280+711.5×8,439=2,910,864+ 6,004,348.5=8,915,212kg-Cである.

8.結論

調査の評価基準を決める際,建築基準法および都市計画法にしたがって,最も規制が強い地域から,基準を決めた.京セラのセミナーやセキスイハイムの設置工事の話を聞くと設置が厳しいのは,もっと少ないようだ.ただし,面積が狭かったり,効率性が落ちるので,発電量はその分少なくなる.普及率が5%を超えると増産に弾みがつくという.太陽熱は,調査時点では,古いタイプが多かった.業界の生産量も低迷したままであった.調査をして,もっとも設置条件が良い地域で,普及率が,ともに約1%であったことは意外であった.

実地調査と航空写真の利用では,新築等は前者が正確であるが,道路からは見えない太陽集熱器は,航空写真のほうが確認できる.また,屋根の形と設置面積の計算,方向および屋根の角度もデジタル地図と合わせれば,推計発電量も正確に推定できることがわかった.

燃料の節約は,太陽光より太陽熱のほうが多いことが推計でわかった.それゆえ,CO2削減量も同じく太陽熱のほうが多い.設置費用はかかるが,両者を補完して蓄熱槽を設置する方法が,燃料の節約と発電量もえられるので,家計の環境対策では望ましい.

しかし,太陽熱の有効な集熱量の推計方法は,使用者側から考える必要がある.また,CO2排出係数は,太陽光と太陽熱では,一致していない.メーカーでは,代替製品との比較でより削減量が多い方を用いるであろう.化石燃料使用の製品メーカーは,CO2削減量がより少ない技術開発をするであろう.これらの点を考えると,京都議定書の1990年基準からの各国のCO2排出量の計算も排出係数の国際基準を整備する必要があるのではないだろうか.

参考文献

デジタル・アース・テクノロジー株式会社(Digital Earth Technology)「デジタル航空写真データ(

傘木和俊・石川 修『太陽光発電計画マニュアル』オ―ム社,2002年.

金山公夫・馬場 弘『ソーラーエネルギー利用技術』森北出版,2004年.

金山公夫・馬場 弘・遠藤 登・趙 春江・川上英樹・梅津将広「真空二重ガラス管を用いた半強制循環式集蓄熱・給湯・暖房システムの開発 その3:ユーティリティタイプによる実用化実験」『太陽エネルギー』Vol.21,No.6,日本太陽エネルギー学会,1995年11月30日.

建築基準法教育指導研究会『建築基準法の解説 四訂版』一橋出版,1999年.

建築法令研究会編『井上建築関係法令集』井上書院,2004年.

京セラ株式会社ソーラーエネルギー統括事業部マーケティング部企画部「太陽発電システム」平成16年10月.

NEDO「全国日射関連データマップ」平成9年度調査報告書 NEDO-NP-9703.

日本電気硝子株式会社建材事業本部ソーラー室「太陽エネルギーと真空ソーラーシステム』2004年9月13日.

追手門学院大学『追手門学院大学「特色ある教育」平成17年度報告集―体験型学習の多様な展開―』2005年3月発行

ソーラーシステム振興協会『ソーラーシステム標準気象データ及び給水温度』2003年3月.

太陽光発電技術研究組合監修小長井 誠編「薄膜太陽電池の基礎と応用」オ―ム社,2001年.

http://www.kyocera.co.jp/solar/pvh/points/hatsuden/explain.htm 2004/10/26.

http://www.tech.nedo.go.jp/

http://www.pvsystem.net 2006/04/14.

調査担当および図表を作成したゼミ生

02回生

阿久根 将 明道 純一 石塚 彬 泉 拓志 市村 正剛 稲垣 暢彦

井本 啓太 川端 章悟 河脇 直樹 北堀 祐季 小谷 譲 椿本 浩明

羽山 裕美 藤原 和哉 藤本 敬二 本多 由香 増田 明俊 松井 正志

丸岡 利樹 水野 創 金子 美由樹

追手門学院大学 2004年度および2005年度特色ある教育プロジェクト

調査報告書 第1集

![]() 著者 西村 和志

著者 西村 和志

発行日 2006年5月25日

発行責任者 西村 和志

印刷所 追手門学院大学印刷室

![]()